宇都宮市に次いで現在、県内第2位の人口規模を誇る小山市。町村合併促進法の施行を受け1954年3月31日、小山町と大谷村との合併で市となった時の人口は約3万3千人だった。

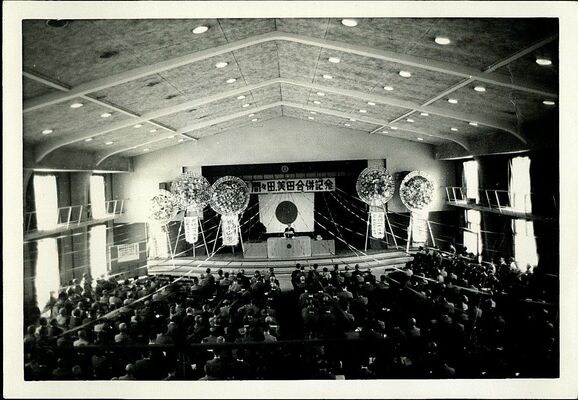

63年に美田村と間々田町、65年には桑絹村と相次いで合併。現在の市域となり、人口は9万人を超えた。

特に増加の要因となったのは、山中泰輔(やまなかたいすけ)初代市長が進めた「工業都市づくり」。市内は鉄道や国道の整備が進み、交通の要衝として利便性が高い上、広大な平地があり工場立地の好条件を備えていた。

62年に市内最大の小山第一工業団地(横倉新田)を造成、小松製作所(現コマツ)や巴組鉄工所などに低廉な価格で用地を提供した。工場数や従業員数の急上昇に伴い、69年6月に宇都宮、足利に続いて10万人を突破した。

元高校教師でボランティア団体「いいとこ教え隊おやま」代表の大島満雄(おおしまみつお)さん(83)は「私が小山に引っ越してきた65年ごろから10年間であっという間に発展したイメージがある」と振り返る。

73年に始まった県内最大規模の城南第二区画整理事業などによって宅地が整備されると、さらに人口は増加。2005年には16万人を超え、足利を抜いて県内第2の都市となった。今年4月1日現在は16万6204人。

ポストする

ポストする