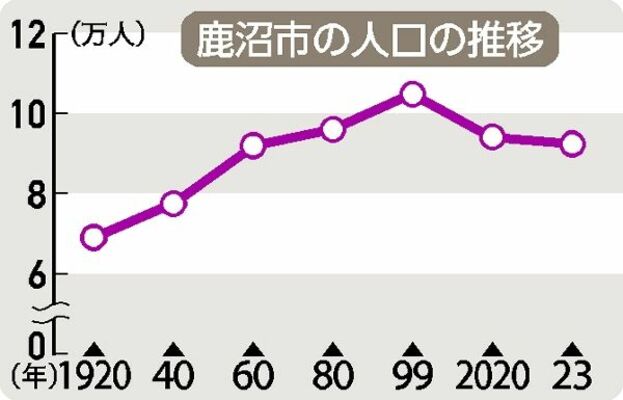

1889年の町村制施行時点で現在の市域は鹿沼町と13村で構成され、1948年に人口約3万2千人の鹿沼町が市制を施行した。

53年の町村合併促進法公布により、鹿沼市は54年に板荷、菊沢、北押原、西大芦、東大芦、加蘇、北犬飼の7村、55年には南摩、南押原の2村と合併。同年には粟野町も粕尾、永野、清洲の3村と合併した。2006年、平成の大合併で鹿沼市が粟野町を編入し、現在の鹿沼市となった。

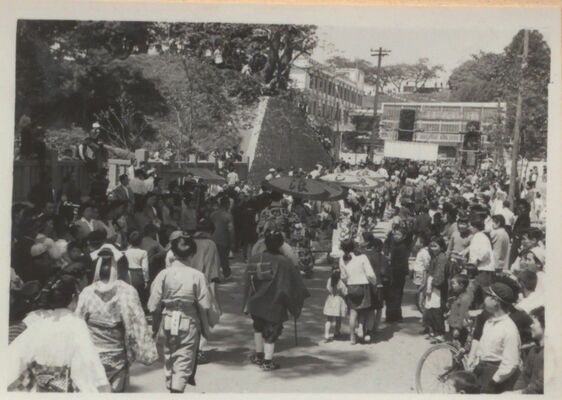

1920年に12町村で6万8981人だった人口は、大都市圏への流出で減少した高度経済成長期を除いて増加傾向をたどり、中心市街地も活況を呈した。銀座通り1丁目に住む伊矢野慈峰(いやのじほう)さん(66)は「若い頃は近くに衣料品店や映画館、飲食店も多くあり、とりわけ七夕や花市の時は歩くのも大変なくらいだった」と当時を懐かしむ。

さらに1970年の鹿沼工業団地完成、72年の東北自動車道鹿沼インターチェンジ開設などに伴い数多くの住宅団地が造成され、人口は99年に10万4798人とピークを迎えた。

その後、核家族化や少子高齢化の進行で世帯数は増加するものの、人口は減少に転じ、2014年に10万人、20年に9万5千人を割り込んだ。今年4月1日現在、人口は9万2341人。

ポストする

ポストする