6日朝、宇都宮市東部のゆいの杜地区。開通間近の次世代型路面電車(LRT)沿いに広がる新興住宅地に小学生の登校列が続いた。

「ど田舎がこんなに活気に満ちた街になるなんて」。地元自治会長の阿久津正躬(あくつまさみ)さん(76)は満面に笑みを浮かべる。

子育て世代の移住が進み、人口は開発前の約15倍となる約7700人に増加。2021年度には市内で26年ぶりに新しい公立小ができた。地域で子どもたちが元気に遊ぶ-。同地区にある光景は、かつての本県なら当たり前のものだった。

■ ■

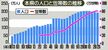

本県が誕生した1873年、県人口は43万6921人。緩やかに増加し、1911年には100万人に到達した。その後、スペイン風邪の流行などで一時は減少したが、40年には120万人を超えた。

太平洋戦争が本格化すると疎開によって人口は急増し、45年の終戦後には150万人超に。40年と比べた人口の伸び率(28・2%)は全国一となった。

「焼け野原の東京には帰らず、生きるために県内に残る人も珍しくなかった」。疎開の研究を長年続ける旧都賀町教育長の小倉久吾(おぐらきゅうご)さん(86)=栃木市片柳町4丁目=はそう解説する。

50年代は大工業地帯への労働力の流出などによって人口減に転じたが、60年代に入ると所得倍増計画を背景に県内への企業誘致も進展。再び増加傾向となり65年に150万人を突破、その後も増え続けた。

82年の東北新幹線開業も弾みを付け、県誕生から124年目となる97年9月、200万人に到達した。47都道府県で20番目だった。「とちぎ新時代」。県が作成した記念誌には高揚感に満ちた言葉があふれた。

■ ■

2005年12月の201万7664人がピークとなった。200万人を超えた本県に続く自治体はなく、最後の「到達県」となった。少子・高齢化社会の到来に伴い、人口は減少傾向に入っていく。

特に農村部や中山間地域では過疎化が進み、都市部との二極化が進んだ。14年には有識者でつくる民間研究機関が、将来の存続があやぶまれる「消滅可能性都市」に県内6市町を挙げた。根拠としたのが、40年に20~30代女性が半分以下になるとの試算だった。

若い女性の首都圏への転出は県の喫緊の課題だ。県は女性に魅力的な仕事の少なさが要因と分析するが、青山学院大の井上孝(いのいえたかし)教授(地域人口論)=佐野市出身=は「北関東や東北は家制度の名残が色濃い。女性は敬遠し外に出る傾向がある」として、地域の慣習の影響も大きいと推測する。

県内の女性1人が生涯に産む見込みの子どもの数を示す「合計特殊出生率」は22年に1・24まで低下。過去最低を更新し、近県を上回る速度で少子化が進む。

人口は今年に入って35年ぶりに190万人を下回り、直近では189万7770人となった。

加速化する人口減にブレーキをかけ、地域の活力を維持していけるか。本県の将来を占う重要な局面に入っている。

ポストする

ポストする