かつての那須野ケ原は水利が乏しく、農地には適さない土地だった。その開拓を語る上で欠かせないのが「那須疏水」だ。

明治政府が進める殖産興業政策として開拓が進められていた那須野ケ原。灌漑(かんがい)用水や飲用水の確保のために、農場「那須開墾社」を手がける矢板武(やいたたけし)と印南丈作(いんなみじょうさく)が水路の開削を政府に願い出て、国営事業として那須疏水の整備が始まった。

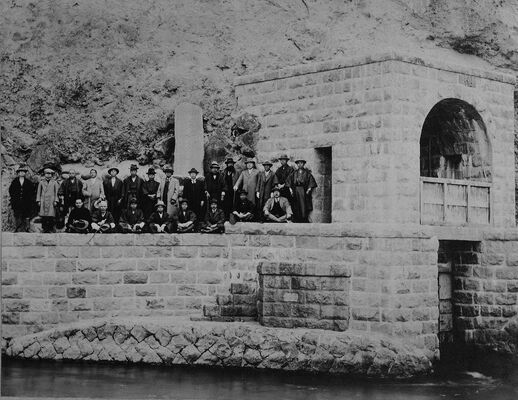

疏水は那珂川から取水。西岩崎から千本松までの本幹16・3キロは、1885年4月からわずか5カ月で開削された。その1年後には蛇尾川を挟んだ那須東原、西原に2本ずつ、計4本の分水を通し、総延長330キロの疏水が完成した。農場に水が行き渡り、飲み水にも利用されるようになり、今日の大規模な稲作地帯へと至る礎になった。

疏水は現在も田畑への灌漑のほか、黒磯や西那須野市街地の上水道源として利用されている。また開削の起工式が行われた4月15日には、三区町の烏ケ森公園で「開こん記念祭」も行われている。

地元では開拓の歴史を次世代に語り継ぐ活動も行われている。三島神社奉賛会「三島会」顧問の小出賢一(こいでけんいち)さん(48)は、同神社で毎年10月に開催され、開拓に尽力した三島通庸(みしまみちつね)をたたえる「例大祭」で、地元の小学生などへの講話に取り組んでいる。

小出さんは「開拓者の苦労を知り、感謝の気持ちを持ってもらいたい。語り継ぐ活動も若い世代に受け継いでいきたい」と話す。

那須野ケ原開拓の象徴である那須疏水。その歴史に思いをいたす営みが続く限り、この地の開拓精神が色あせることはない。

ポストする

ポストする