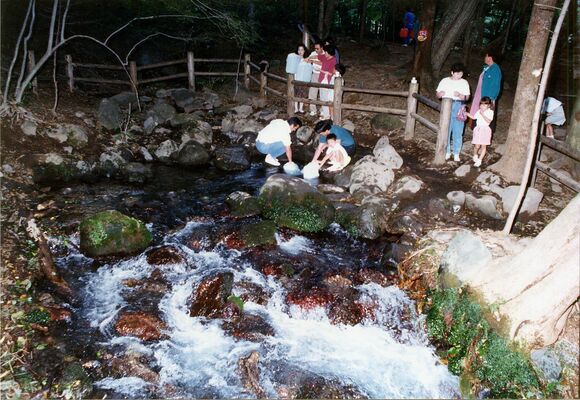

「湧水の里塩谷」を象徴する塩谷町上寺島の湧出口を中心とする「尚仁沢湧水」群は日量6万5千トンの水が流れ出る。2000年代のピーク時は年約20万人が水をくみに訪れたという。

この豊かな水源は、町と住民による闘いによって守られてきた。その出発点は1979年からの林野庁との闘いである。

同庁は尚仁沢上流の高原山南山麓の国有林23ヘクタールの伐採を計画した。一帯は町に残るブナ、ミズナラなどの唯一の天然林で、当時の柿沼尚志(かきぬまひさし)町長(88)が伐採阻止に動くも工事は進められた。伐採はその後、85年度で中止されるが、その原動力が住民組織「高原山の自然を守る会」だった。

日本野鳥の会県支部長で農林業、故和気辰夫(わきたつお)さん=熊ノ木=が結成した同会に共鳴し、住民運動を推進した元総評(日本労働組合総評議会)役員野口忠義(のぐちただよし)さん(83)=上寺島=は「和気さんは小鳥が好きで生態系を壊されたくなかった。(伐採中止は)理屈ではなく、絶対譲れなかった」と振り返る。

住民運動と並行し85年、同湧水群は柿沼さんの推進で環境庁(現環境省)「名水百選」に選定される。

同会は東京の建設会社が90年代後半、高原山南山麓の大名沢周辺に企てた採石採取計画でも反対運動を展開し中止に追い込んだ。

一連の動きは、2014年に始まる国の「指定廃棄物最終処分場建設計画」への住民反対運動につながり、同年制定の「町高原山・尚仁沢湧水保全条例」に結実したとされる。

同会2代目会長で条例を制定した見形和久(みかたかずひさ)町長は「条例は“指定廃”の問題が起き急ぎ作ったと思われがちだが、和気さんの意志を引き継いで長年準備してきた」と力を込めた。

ポストする

ポストする