栃木県内で約300年の歴史を持ち、全国シェアの99%を誇る食材を知っていますか? 夕顔の実を薄くむき、干して作った乾物。その名も「かんぴょう」。いつも食べているかんぴょう巻きやみそ汁などの食材、さらに夕顔の実は工芸品にもなっている。昔は白鴎大の周辺も一面畑だったって。ただ今は生産農家も収穫量も減る厳しい状態にあるらしい。栃木県の伝統「かんぴょう」を詳しく知ろうと農家や販売店を巡る散歩に、さあレッツゴー!(小林(こばやし)向日葵(ひまわり)、石塚菜々美(いしづかななみ)、宮澤煌誠(みやざわこうせい)、箕輪柚良(みのわゆら))

作業は一日がかり 谷野善平商店(上三川)

かんぴょう農家の朝は早い。いや、朝と言うよりも夜中だ。そして一日中、作業は続く。

かんぴょうのもとになる夕顔は6月ごろから花を咲かせ、7月には重さ10キロほどのひょうたん形の実をつける。この実は「ふくべ」と呼ばれる。ほとんどが水分のため製品となるかんぴょうはわずか約200グラム。

収穫が本格化するのは7月下旬の夕方から夜にかけてだ。私たちがお店で買うかんぴょうは細長いひも状だ。それは機械を使って丸い実をむき、干して作られる。かんぴょうむきの作業は午前2時ごろから始まる。水分を飛ばすため、朝方には長さ2メートルに切り、干さなければならないためだ。そして一度睡眠を取り、夕方からまた収穫に取りかかる。

取材させていただいた上三川町の谷野善平(やのぜんぺい)商店によると、代々受け継がれてきた伝統の作業だそうだ。代表取締役の谷野太一(やのたいち)さんは「収穫時期は、毎日深夜2時から作業しなければならないため大変だ。後継ぎが減る理由の一つだろう」と話す。さらに高齢化も進む。畑に案内してくれた車の中で、取締役会長の方昭(まさあき)さんは、広がる住宅街を指して「昔はこの辺りもかんぴょう畑だったよ」と教えてくれた。

谷野善平商店は1884(明治17)年に専門問屋として創業した。太一さんは5代目だ。もともとは農家から夕顔を買い上げ、加工して卸売りをしていたそうだが、農家が減少したため直接栽培にも携わることになった。最盛期の7~8月は、家族と従業員計12人で作業をする。かんぴょうは今、生産が追い付かず高値で取引されているという。

夕顔を育てる工夫や、薄くむく加工技術などは貴重な伝統だ。太一さんは「一度失ってしまうと取り戻せない」と危惧する。全国の100%近くを占める栃木県でその技術が失われれば、日本からかんぴょうを作る技術が消えることになる。この機会にぜひ多くの人に興味を持ってもらいたいと思った。

栽培に合った雷雨と土壌 収穫量ピーク時の3%

本県にかんぴょうが入ってきたのは1712年、江州(現在の滋賀県)水口城主鳥居忠英(とりいただてる)公が、幕府の命で下野壬生城主に国替えになったのが始まり。旧領地から夕顔の種を取り寄せて、試作させたという。夕顔が栃木に根付いたのは土壌と、夏場に多い雷雨で地表が冷える気候が適していたためだそうだ。まさに栃木の伝統品だ。

県内のかんぴょうの栽培面積、収穫量は1978年の3040ヘクタール、5080トンがピーク。今は当時の3%程度しかない。猛暑の中の重労働、夜を徹した作業。さらに高齢化も加わり、後継者や新規参入も少ない現実に直面している。

食べても飾っても良し 道の駅、土産物店で発見

次に行ったのは、下野市の道の駅しもつけ。県外からも多くのお客さんが連日訪れる人気の場所。珍しいかんぴょうの加工品があるんじゃないかと思ったからだ。かんぴょう巻きに使われる「味付けかんぴょう」に加え、栃木産の小麦粉とかんぴょうの粉を100%使った「かんぴょううどん」まで、ここでしか買うことのできない商品がたくさん。

食物繊維、鉄分、カルシウムと栄養素がたっぷりのかんぴょう。どのような料理に使っているのか、お客さんにインタビュー。すると「煮物」という声が多かった。かんぴょうを水につけ、その後10分ほど沸騰した塩入りのお湯にもう一度入れる。食べやすいサイズに切り、ゆでた汁、しょうゆ、みりん、砂糖で味付けをする。味付けはお好みだが、分量はどの調味料も同じぐらいがベスト。こうしてできた煮物は、そのまま食べるのも、かんぴょう巻きにするのも、ちらしずしにするのも良し。

幅広く使えるのがかんぴょうの「強み」と言えるかも。白鴎大職員、川村(かわむら)ゆみこさんは「味が付いていないので使いやすいし、いろんな食材と合わせやすいのでは」と話す。みそ汁にサラダ、アイスに入れたり、豚肉で巻いておつまみにしたり…。ぜひオリジナルのかんぴょう料理を作ってみてください。

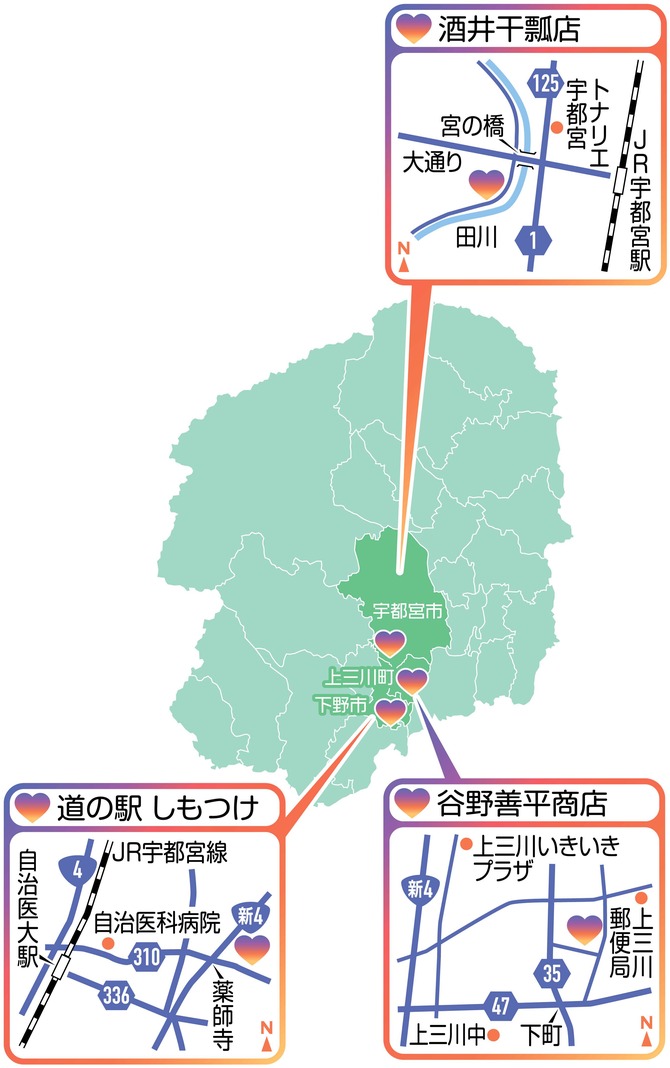

夕顔の実は食べるだけではない。宇都宮市にある1919年創業の「酒井干瓢店」では「ふくべ細工」を作って販売している。夕顔の外皮を乾燥させた工芸品だ。酒井干瓢店には、表面に絵付けされた花器やお面など、さまざまな種類のふくべ細工が並ぶ。

すべて手作業で絵付けされる作品は、一つ一つが違った顔をしている。代表取締役の酒井稔(さかいみのる)さんは「家にいろりがあった時代には、主に炭入れとして利用されていた。今では海外のお客さんがお土産に購入することが増えたね」と話す。宇都宮に来た際はぜひ足を運んでほしい。

▼道の駅しもつけ 北関東道宇都宮上三川インターチェンジを降り国道新4号バイパスを車で約16分。午前9時~午後6時。第1、3水曜日休館。

▼酒井干瓢店 JR宇都宮駅西口から徒歩約3分。午前9時~午後6時。水曜日定休。

【散歩を終えて】知ってほしい地元名産

いつも担当している地域メディア実践ゼミから今回だけわが講座がバトンを預かり、さて何を記事にしようかと話し合いをしていた時に「栃木のかんぴょうを知っている?」という案が出ました。そこで農家さんをはじめ、さまざまな場所を取材させていただきました。これを機に栃木の名産かんぴょうを多くの人に知ってほしい!

ポストする

ポストする