栃木県が実施した2023年度の県政世論調査で、家族の介護や世話を担う「ケアラー」になる可能性が「十分にある」と回答した県民の割合が49・4%と半数に上ったことが24日までに分かった。特に30〜50代で当事者意識が強く、60代以上の3人に1人も介護する側となる可能性が高いと捉えている。超高齢社会を迎え、多くの県民が介護を身近に感じている現状が浮き彫りになった。

調査は6月、県内在住の18歳以上の男女2千人に郵送し、1115人(55・8%)が回答した。

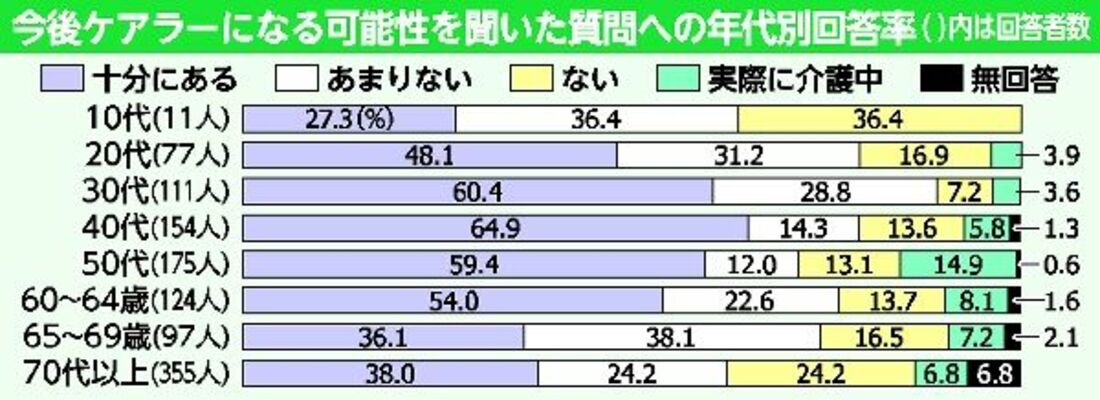

ケアラーとなる可能性が「十分にある」と答えた割合が49・4%、「あまりない」が23・1%、「ない」は17・1%だった。「実際に介護や看護を行っている」は7・4%、無回答は1・0%だった。

「十分にある」と答えた人の割合を年代別に見ると、最も高いのが40代で64・9%。30代60・4%、50代59・4%、60〜64歳54・0%と続いた。65〜69歳と70歳以上も4割弱となっており、「老老介護」を想定する高齢者も多いとみられる。

調査結果を受け、県保健福祉課の担当者は「年代にかかわらず、多くの人々がケアラーになる可能性がある。社会全体でケアラーを支える必要性を改めて痛感した」と話した。

ケアラーという言葉と意味に関する質問では「聞いたことがあり、内容も知っている」が44・9%で最も多く、「聞いたことはあるが、内容は知らない」が30・9%、「聞いたことはない」が22・5%だった。

必要な支援としては「相談窓口の設置・充実」や「関係者の連携による支援体制の整備」、「一時的に休息を取れるようなサービスの充実」が上位に並んだ。

県が本年度実施したケアラーの実態調査では、当事者の6割以上が心身の健康に悩んでいたり、介護の負担が女性に偏っていたりする現状が浮かび上がった。県は両調査の結果を踏まえ、ケアラー支援の推進計画を年度内に策定する方針。

ポストする

ポストする