広島県の海岸に流れ着く漂着ごみ。その推計量が2022年度は前年度から半減したとの県の調査結果に対し、「実感がない」との声が中国新聞編集局に寄せられた。海岸清掃に取り組む住民の案内で広島市内の海岸を巡ると、確かに漂着ごみが目につく。現場の実感とギャップがあるのはなぜか、探ってみた。

広島市南区元宇品町の宇品島でこの2年半、清掃を続けているという近くの写真家藤原隆雄さん(74)の作業に同行した。

打ち上げられた海藻や流木をめくると、カキ養殖用パイプが次々見つかる。「拾っても拾っても流れ着く。漁業関係がほとんど」。砂浜の隅には発泡スチロール製フロート(浮き)の直径1センチほどの破片が吹きだまりになっていた。漂着ごみの仮置き場所には直径60センチ、高さ110センチほどのフロートが背丈よりも高く積み上がる。

半減に対し違和感の声が複数

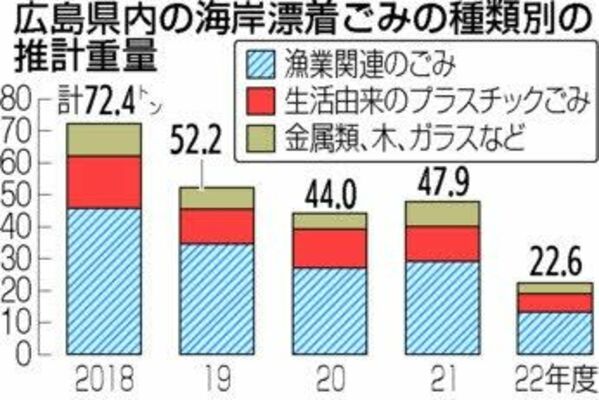

県内の漂着ごみの推計は、海岸135地点の見回り調査(年4回)が基になっている。22年度は22・6トン。前年度の47・9トンから半減したとする。ただ、藤原さんはその数字を実感できずにいる。「以前よりは減ったが大きくは改善していない。行政は現場をしっかり見てほしい」。県西部の別の海岸や中区の本川河口近くを清掃する市民からも、同様の声が編集局に届いた。

このギャップは何なのか。県環境保全課は「ごみが極端に多かった地点を集中的に清掃したため県全体の推計量は下がった。とはいえ新たに流れ着くごみは絶えず、減った印象を得にくいのではないか」と説明する。

推計量大幅減の背景にごみの多い箇所の集中清掃

同課によると、22年度の「半減」は、ごみが目立っていた大竹市阿多田島の海岸で県や漁協が一斉清掃した成果が大きいという。同市の漂着ごみは推計15・7トンから同2・1トンに激減し、県全体の推計量を大きく押し下げた。

一方、予算の制約もあり、県や市町が主導して清掃できる箇所数は限られる。漂着ごみのもとになる「浮遊ごみ」も、大きくは減っていない。中国地方整備局の海面清掃船が広島湾や安芸灘で回収する浮遊ごみのうち、フロートを主とする石油製品はここ3年、ほぼ横ばいで推移している。

実感との差が生じる理由は分かった。県は2年前、県内で瀬戸内海に新たに流出するプラスチックごみを50年までにゼロにする目標を掲げた。その道のりは簡単ではない。目標達成への盛り上げには、多くの県民が実感できる形での削減も欠かせない。(中国新聞)

ポストする

ポストする