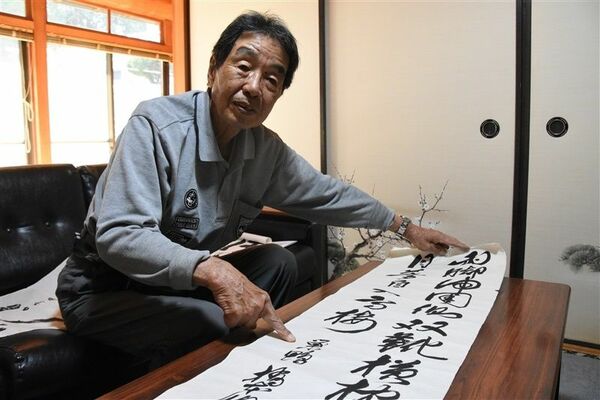

筒の中に、書がしたためられた4枚の長い半紙が納められている。持ち主は福岡県宇美町の藤井正臣さん(80)。B級戦犯だった父が巣鴨プリズン(東京)を出所する時に知り合いの収容者から預かり、返せずじまいだという。誰が、なんのために-。依頼を受けた西日本新聞「あなたの特命取材班」が追った。

藤井さんの父、正市さんは現在の山口県山陽小野田市の出身。軍歴などによると戦時中、捕虜を収容していた同市の小野田大浜分所(当時の施設名は「福岡俘虜(ふりょ)収容所第4派遣所」)で警備の任に就いていた。

戦後「木の根を捕虜に食べさせるなど虐待を行った」として巣鴨プリズンに7年ほど収容された。家族の元へ戻ってきたのは藤井さんが小学2年の頃。「この人、誰だろう」。うれしさより戸惑いが先だった。

父は時折、4枚の書を取り出しては眺めていた。ぽつりぽつりと語った言葉をつなぎ合わせると、出所する時に同房の者から「家族に渡してほしい」と託されたもののようだった。

「持って行ってやらんと」。父はそう語っていたが、かなわぬまま50年ほど前に他界。藤井さんは遺品整理中に書を見つけ、どうしたらいいか分からず保管してきた。「できることなら、持ち主に返したい」

筆跡が異なる4枚

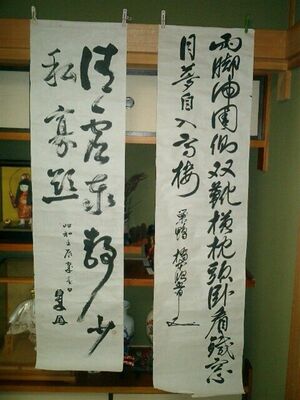

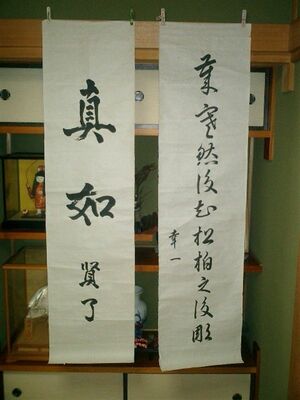

福岡市博物館の学芸員の協力を得て書を判読すると、4枚には「幸一」「賢了」「橋本欣五郎」「貞夫」の名が記され、それぞれ筆跡も異なっていた。別の人物が書いたのだろうか。

「BC級戦犯関係資料集」(緑蔭書房)の陸軍関係者名簿で、山口県の項に正市さんを発見した。1946年4月20日に巣鴨に収容。罪名「俘虜虐待」で横浜軍事法廷にかけられ、翌年10月2日に懲役12年9月半の有罪判決が出ていた。出所日の記載はない。

書の4人は出身地が分からないため、3532人分の名簿を全てめくって確認するしかない。うち三つの名前で巣鴨に収容されていた人物はそれぞれ1人ずつしかいなかった。

内大臣の木戸幸一、陸軍中将の佐藤賢了、そして陸軍大佐の橋本欣五郎。残る「貞夫」は2人いたが、陸軍大将の荒木貞夫だろうか。いずれも戦争指導の罪でA級戦犯とされ終身刑の判決を受けたが、50年代に釈放された。BC級戦犯の名簿に、なぜA級戦犯が含まれていたのかははっきりしない。

そもそもB級戦犯の正市さんとA級の4人が同房になったり、書を託したりすることはあり得るのか。

A級戦犯から出所祝い

巣鴨プリズンがあった豊島区立郷土資料館によると、著名なA級戦犯による書が、別の戦犯の関係者から寄贈されたことがあったそうだ。「出所祝いにA級の有名人が揮毫(きごう)し、贈られた」と説明されたという。

資料館によると、基本的にA級とBC級は別々の房だが、交流がないわけではなかった。清掃や食事の際に親しくなり、著名人に揮毫を頼むこともあったとか。職員は「正市さんの同房だった人が、4人からもらった書を託したのでは」。ただ書にはその「同房の人」に関する情報はない。

一連の結果を藤井さんに報告すると、藤井さんは「知人の直筆とばかり思っていた」と驚いた。その上で、「プリズンについて知る人も少ない中、記憶の継承に役立てば」と資料館などへの寄贈を望んだ。(西日本新聞)

ポストする

ポストする