1日に石川県で最大震度7を観測した能登半島地震の被災地への支援が求められている。被災者に寄り添い、地域の復興を後押しするには、災害ボランティアの存在が欠かせない。県内でも被災の教訓や支援活動の経験から、地域での支え合いが改めて注目されている。

1995年の阪神淡路大震災は、国内で災害ボランティアが広がるきっかけになった。一方で必要な物資や人材が届かず、ボランティアコーディネートの重要性が注目された。この教訓を基に、ボランティアセンターの運営やニーズ把握など現在につながる支援活動の礎をつくったのが、98年の那須水害とされる。

被災地域の那須町と旧黒磯市(現那須塩原市)は、自治体の垣根を越えて社会福祉協議会、民間団体との協働で那須水害ボランティアセンターを運営した。災害ボランティアの全国組織や、とちぎボランティアネットワークなども協力した。

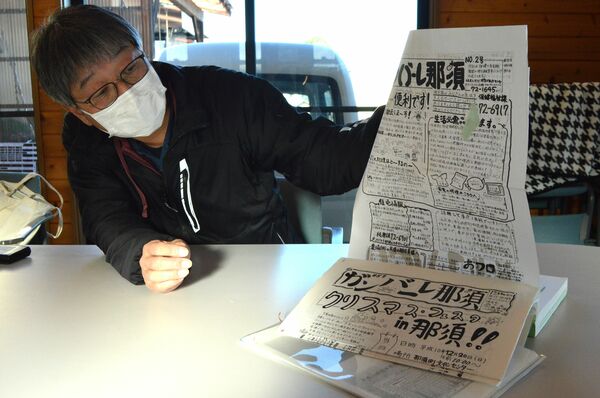

同センター事務局長を務めた増田茂(ますだしげる)さん(現エコ・ハウスたかねざわ施設長)によると、当時、被災者への聞き取りなどでニーズを収集。現場入りしたボランティアとさまざまな活動をマッチングさせ、現地に送り出す仕組みを整えた。さらにミニ新聞を発行。利用できる入浴施設や、町営バスの運行表など被災者の知りたい情報を発信した。

被災者が必要とする情報をミニ新聞を見る増田さん

「行政は罹災(りさい)証明やインフラの復旧作業、社協は日々の福祉活動などそれぞれ重要な役割を担っている」と増田さん。「それぞれの立場で被災者に寄り添い、ニーズを把握して必要な支援につなげることが重要だ」と話している。

ポストする

ポストする