3月8日は「国際女性デー」。下野新聞社は2022年から同日付の紙面で「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」を掲載している。政治、行政、教育、経済の4分野で男女平等の度合いを見ることができるデータだ。24年の指数が出るのを前に、23年までの指数を中心に本県の特徴を振り返る。

経済分野の本県の23年指数は0.350で、都道府県別では33位。指標は七つで、主に働く女性を巡る環境を見る。

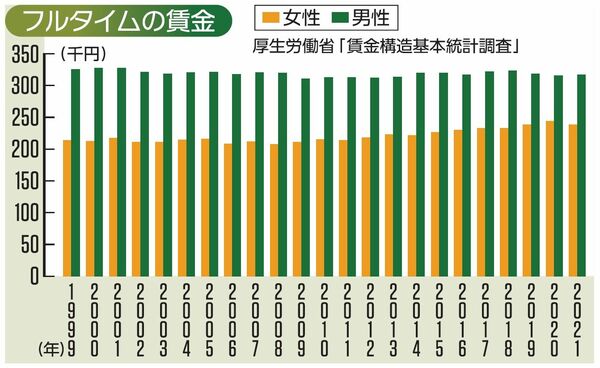

「フルタイムの仕事に従事する男女間の賃金格差」の算出データとしたのは21年の国の賃金構造基本統計調査。男性は31万6700円、女性は23万8100円で、指数は0.752(32位)だった。

データをさかのぼると、1999年は男性32万5800円、女性21万4200円で、指数は0.657。男性の賃金は横ばいだが女性は徐々に上がり、格差は縮小傾向にある。とはいえ、依然、男性の8割に満たないのが現状。

背景としては、女性管理職の少なさや、「一般職は女性、総合職は男性」などの職種の偏りがあることが指摘されている。

県は昨年9月、県認定「男女生き活き企業」との意見交換会を開いた。正社員への登用推進などの取り組みを紹介した自動車販売の東京オート(小山市)の中村浩志(なかむらひろし)社長は「結婚や出産後も時短勤務で働き続ける女性社員が増えた」と報告。男女格差の解消には、働きやすい環境づくりが鍵となりそうだ。

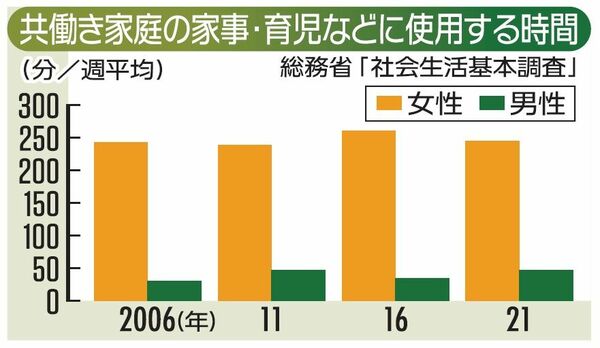

一方、21年の国の社会生活基本調査を基に算出した「共働き家庭の家事・育児などに使用する時間の男女格差」は男女の開きが顕著だ。家事、介護・看護、育児、買い物に使う週平均時間の合計値は男性47分、女性245分で、指数は0.192(26位)。06年からの推移を見ても、調査ごとに差はあるものの、男性は常に女性の5分の1以下となっている。

県は、家族で家事を分担し、家事時間を削減する「とも家事」の普及に力を入れている。女性の就業促進につなげるためにも、女性の負担を減らすことが求められる。

ポストする

ポストする