3月8日は「国際女性デー」。下野新聞社は2022年から同日付の紙面で「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」を掲載している。政治、行政、教育、経済の4分野で男女平等の度合いを見ることができるデータだ。24年の指数が出るのを前に、23年までの指数を中心に本県の特徴を振り返る。

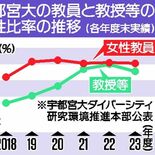

教育分野の指標は、四年制大学進学率の男女差、小中高校の校長の男女比など七つ。2023年の本県の指標は0.571で、都道府県別で24位だった。

指標別に見ると、最も順位が低かったのが大学進学率の男女差。22年の文部科学省「学校基本調査」を基に算出され、本県は男性が52.9%、女性が45.8%で指数は0.866(36位)だった。1位は鳥取、徳島、高知の3県で、いずれも女性が男性を上回っていた。

下野新聞社が同調査に基づき過去10年間の本県の進学率を算出したところ、22年の女性の進学率は最も高かったが、男性も最高となったため男女差が縮まらなかった。指数の差が最小だったのは17、19年で0.887。最大は13年の0.848。年によってばらつきがあり、男女差が縮小傾向にあるとは言えなかった。

23年の大学進学率の指標を北関東3県で比較すると、茨城県は男性が58.3%、女性が53.5%で指数は0.918(14位)、群馬県は男性が52.7%、女性が46.9%で指数0.890(27位)。本県は水をあけられた格好となっている。

一方、23年に高水準だった指標は「小学校の校長の男女比」と「小中高校の副校長・教頭の男女比」で、いずれも5位につけている。小学校長は男性222人に対して女性115人で、指数は0.518。副校長・教頭は男性が390人、女性が222人で指数は0.569だった。22年を見ても、小学校長は0.470(6位)、副校長・教頭は0.549(3位)で、他県と比べると高い水準となっている。

ただ、いずれも女性の割合は35%前後で、まだまだ男女平等にはほど遠い数字だ。

ポストする

ポストする