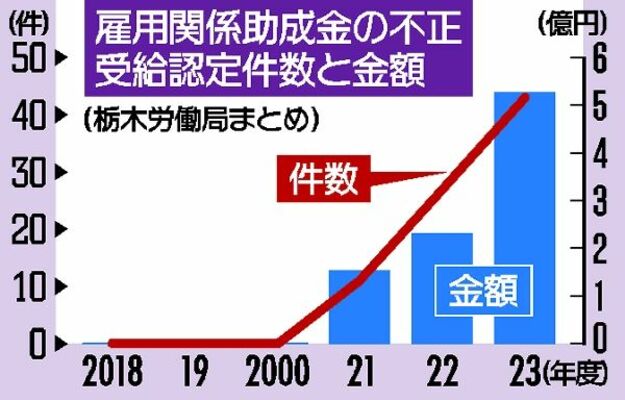

国の雇用調整助成金(雇調金)などの雇用関係助成金のうち、2023年度に不正受給と認定された件数は前年度比16件増の43件で、総額は約2億9580万円増の計約5億2500万円となり前年度から倍増したことが5日、栃木労働局への取材で分かった。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い不正申請が相次いだ。労働局は調査を強化しており、不正受給の認定は年々、増加している。24年度も5月末現在で16件、計約2億5千万円で、23年度を上回るペースとなっており、不正の発覚が続出している。

雇調金は、企業が支払う休業手当などを国が助成する制度。コロナ禍で国は助成率を引き上げるといった特例措置などを実施した。申請手続きを簡素化し、支給の迅速化を図った経緯がある。申請件数が大幅に増えた一方、不正受給の発覚が後を絶たない。

労働局によると、不正を認定した期間はコロナ禍の21年度以降に集中している。18~20年度の不正受給の認定は0件だった。しかし21年度は11件、計約1億5219万円、22年度は27件、計約2億2919万円に増加。23年度は43件に増え、金額は2・3倍の計約5億2500万円だった。

不正請求の手口は、休業時間や休業日数の水増しの他、退職した従業員や架空の人物の雇用を装うケースもあった。労働局の調査や内部告発、外部通報で発覚した。通報件数も年々増えているという。

不正が認定された場合は受給額を返還し、違約金、延滞金を支払う必要がある。雇用関係助成金を5年間受給できなくなるほか、労働局のホームページで事業所名などが公表される。事案によっては刑事告発を受ける場合もある。

労働局の担当者は「コロナ禍では従業員の雇用を守るために支給を優先したが、現在は不正の調査に力を入れている」と強調する。「自主申告の場合は事業所名を公表しない場合もある。不適切な申請をしていた事業者は調査前に名乗り出てほしい」としている。

ポストする

ポストする