栃木県北を中心にクマの目撃が相次ぐ中、県内の6月の目撃件数は8市町で84件に上り、月間の目撃件数が最も多かった2014年9月の64件を20件上回り、過去最多となったことが7日までに、県への取材で分かった。6月の目撃件数としても、最多だった23年の31件から53件増えた。6~7月にかけては子グマが親グマから離れて活動が活発化するため、人目に付く機会が増えた可能性があるという。担当者は「8月までは餌が少なくなり、クマの出没が多くなる時季。出合わないような工夫をしてほしい」と注意を促す。

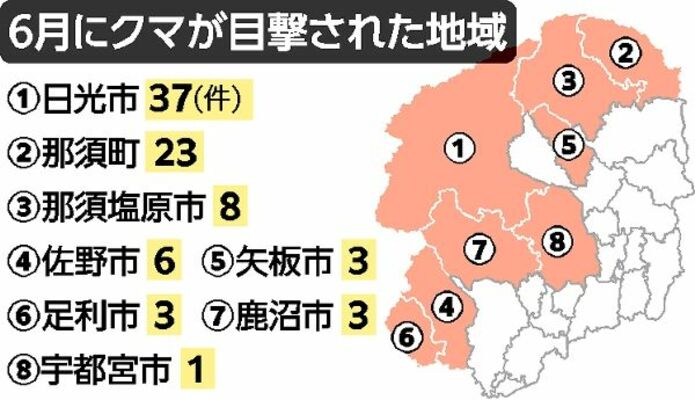

県によると、6月の市町別の目撃件数は日光市が最多の37件で、次いで那須町が23件。2市町で全体の7割超を占めた。この他、那須塩原市8件、佐野市6件、矢板、足利、鹿沼の各市が3件、宇都宮市1件だった。

4~6月の目撃件数の合計は118件で、前年同期の50件の2倍超に上り、前年の年間の目撃件数142件に近づいている。

県警などによると、6月中旬には日光、那須塩原の両市内で、走行中の車が道路を横切るクマと衝突や接触する事故が発生。7月に入っても両市を中心にクマの目撃は絶えず、1日には日光市足尾町砂畑の病院近くの山林で、男性がクマに襲われてけがをした。

日光市内では中宮祠の竜頭の滝周辺で目撃が相次いでいる。県日光自然博物館によると、6月中旬~7月上旬にかけては例年、同所のオオヤマザクラが付けた実を食べにクマが出没するという。

那須町では湯本で目撃が多発。同町農林振興課は目撃情報を町ホームページやメールで住民に周知して注意喚起に力を入れている。

県自然環境課によると、県内のツキノワグマの推定生息数は約600頭。繁殖力は高くないため、個体数が急激に増えているわけではないという。

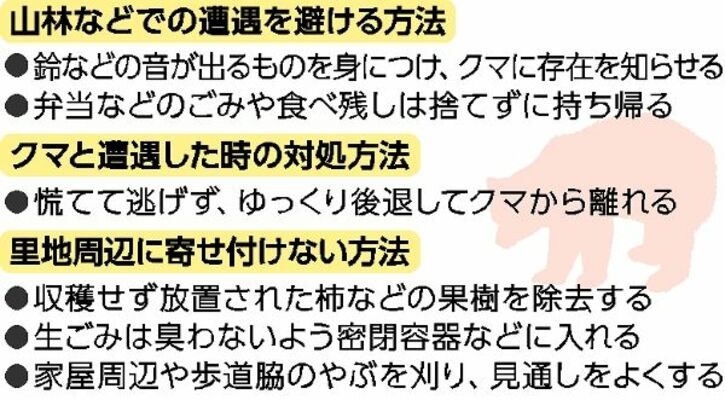

同課は仕事や観光などでクマと遭遇した場合、「慌てて逃げず、落ち着いて行動してほしい」と話す。山林内に入る際はクマよけの鈴を身に付ける他、食べ物や飲食物のごみを捨てないこと、地域住民には生ごみなどを密閉容器に入れることなどを求めている。

ポストする

ポストする