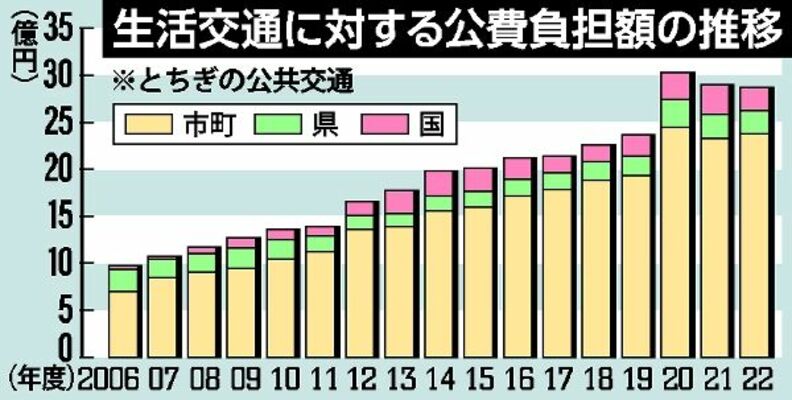

県内の路線バスや市町のデマンド交通といった生活交通に対する2022年度の公費負担額は国と県、市町分を合わせて約28億7千万円に上ったことが9日までに、県のまとめで分かった。21年度に比べ約4千万円減少したが、06年度の統計開始以降3番目の大きさとなった。新型コロナウイルスの感染拡大で利用者が激減し公費負担が一層増した20年度、その翌年の21年度に続く規模で、新型コロナ禍の影響がうかがえる。

公費負担は民間路線バスの赤字の穴埋めや市町営バス、デマンド交通の運営経費に充てられる。22年度の内訳は国2億4500万円、県2億4300万円、市町23億7800万円。

人口減少が進む中で生活交通を維持するため、公費負担は年々増加してきた。20年度は新型コロナの影響で、利用者が大幅に減り経営環境が悪化。公費負担は一段と増え、過去最高の30億3千万円に上った。

21、22年度は減少に転じたが、公費負担の規模は大きいまま。利用控えとともに、テレワークの普及で利用者が戻らなかったほか、人件費など運行経費の高騰が公費負担に響いた。

22年度の1人1回当たりの公費負担額(民間路線バスを除く)は県平均980円。市町バス(16市町)は742円、デマンド交通(23市町)2024円。約3倍の開きがあり、デマンド交通で生活交通の大部分をカバーする市町の負担が大きくなる。

市町別にみると、塩谷町が5853円と最も高く、那須町3248円と続いた。市営バスの利用が多い小山市は325円で最も少なかった。

一方、公共交通サービスの人口カバー率は21年度比0・5ポイント増の94・1%。ただ茂木町や芳賀町など8市町はデマンド交通の割合が50%以上を占める。

公費負担額が増加し続ければ、生活交通の維持が困難になる恐れがある。県交通政策課は「サービス水準を維持するため、地域の実情に応じた補助を引き続き行っていく」としている。県は県地域公共交通計画(24~28年度)に基づき、25年度運行分から補助制度の内容を見直す方針という。

ポストする

ポストする