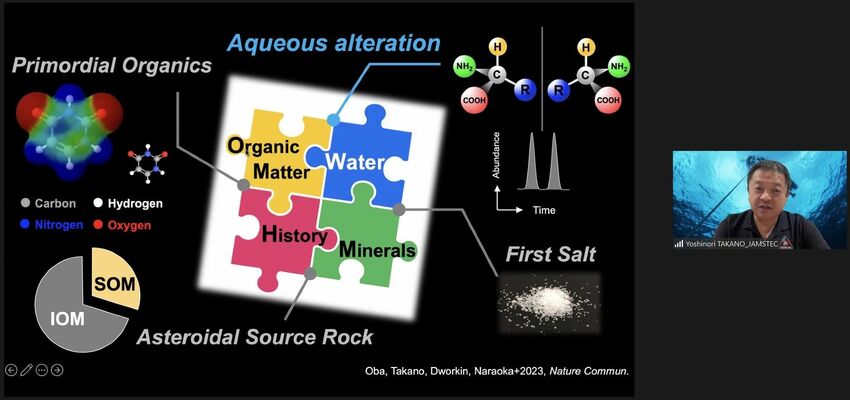

海洋研究開発機構(JAMSTEC)などの研究チームは、2020年に探査機はやぶさ2が地球に持ち帰った小惑星りゅうぐうの砂試料の分析から、りゅうぐうがかつて水に満ちた天体だったとする研究成果を10日付の英科学誌ネイチャー電子版で発表した。水に敏感な反応を示す「マロン酸」の分析結果から判明した。また「生命の源」とされるアミノ酸や核酸塩基などを構成する物質も見つかった。論文の筆頭責任著者でJAMSTEC生物地球化学センターの高野淑識(たかのよしのり)センター長代理(48)=栃木県矢板市出身=は「水と生命をつくる原材料がりゅうぐうにそろっていたと突き止められた」と強調した。

研究チームは21年6月から、りゅうぐうの砂試料の分析を開始。りゅうぐうには炭素や水素などを含む約2万種類の有機分子があったことや、水の存在を確認したことなどを発表してきた。今回は22年5月までの初期分析結果をまとめた。

チームは水と接触すると不安定になり分解、消失するマロン酸の残存率を分析した。太陽系の隕石(いんせき)は数十%だったのに対し、りゅうぐうは数%で、かつて大量の水が存在していたとの見解を示した。また顕微鏡での観察で、水と鉱物が反応してできた塩などを確認したことも水の存在を示す根拠とした。

一方、りゅうぐうの2地点から採取した砂試料を熱水で抽出し分子構造を調査。その結果、アミノ酸の基となるピルビン酸の他、エネルギー代謝に必要なクエン酸、細胞膜の原材料となるメバロン酸など新たに84の物質を確認した。

米航空宇宙局(NASA)では現在、探査機オシリス・レックスが23年9月に小惑星ベンヌから持ち帰った試料の分析が進む。りゅうぐうの分析結果と比較することで、二つの小惑星の特徴の解明につながるとみている。

高野さんは大田原高、筑波大を卒業し、横浜国立大大学院博士課程を修了。JAMSTECで研究を続け、現在はりゅうぐうの他、オシリス・レックスの分析にも携わっている。

10日のオンライン記者会見で高野さんは「両方の分析を現役時代にできるのは研究者冥利(みょうり)に尽きる。面白い結果が得られたことを若い世代が感じてくれたらうれしい」と話した。

ポストする

ポストする