「勝ってくるぞと勇ましく…」

日中戦争が始まった1937年に発表された軍歌「露営の歌」は、戦地に出向く出征者を見送る際の定番歌だった。

国民皆兵-。男性は20歳になると徴兵検査を受け、2年間の兵役に就いた。中国の首都・南京陥落に国内が沸くころ、県内各駅では見送る人々の歌う軍歌が響いた。太平洋戦争が激化すると、いくら徴兵しても兵力が追い付かなくなる。男性は次々と軍隊にかり出された。その結果、街角から、農村から、働き盛りの男性の姿が消えていった。

軍の召集令状はその色から「赤紙」と呼ばれ、応じないという選択は許されない。夫、息子、兄弟の無事を祈り、女性、子どもは街頭や学校で白いさらし布に赤い糸を縫い付ける「千人針」を募り、日章旗に武運を祈る寄せ書きを集めた。

「人を笑わせるのが好きで、近所でも人気の兄だったんです」

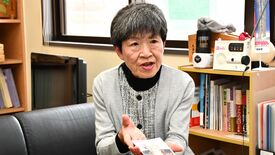

野木町野木、田村行子(たむらゆきこ)さん=取材当時(84)=も、出征する長兄を見送った。自宅の庭には竹ざおに下げた祝いののぼり旗がはためき、「万歳」を合図に駅へと向かった。

出征 ■ 「兄が乗る汽車、泣きながら追った」

見送り盛大家には陰膳

まるで祭りのようなにぎわいだった。

田村さんは38年1月、15歳年上の長兄正世(まさよ)さんの出征を見送った。

野木町の自宅から数キロ離れた国鉄(現JR)古河駅まで、兄は3人の出征する青年と共に歩みを進めた。白地に「祝」と書かれた何本もののぼり旗が囲む。「立派な旗だなぁ」。幼かった田村さんは見とれた。

連れ立って歩く親族、隣近所の人の手には日の丸の小旗。道すがら何度も「万歳」の声が上がった。

駅に着くと、兄は見送る人々にあいさつした。田村さんの記憶はおぼろげだが、覚悟を決めた言葉だったように思う。寄せ書きされた日の丸を肩に掛けた、その「りりしい姿」がまぶたに焼き付いている。

◇ ◇ ◇

出征は一族一家だけでなく、郷土の誉れとして称賛された。

高根沢町宝積寺、小池秀子(こいけひでこ)さん=取材当時(89)=は42年12月、出征する次兄正文(まさふみ)さんを見送った。

先に出征した長兄利政(としまさ)さんは太平洋戦争前、中国北部で戦死した。「兄の敵を討つ」。次兄はことあるごとに憤っていた。

神社で祈願し、馬に乗って宝積寺駅へ。亡き長兄と同じ道をたどった。

ただ「あにさん(長兄)のときのほうが大勢の人がいて、もっと盛大だった」。太平洋戦争開戦後、見送りは頻繁に行われる日常の光景となり、以前ほどの華やかさはなくなっていった。

家では次兄の出征後、無事を祈る陰膳(かげぜん)を食卓に用意するのが常となった。それは戦後、復員するまで続いた。

涙も見せずに送り出した気丈な母の本心が、そこにあったと小池さんは思う。夜、枕を並べて寝ていた母のすすり泣く声が今も耳に残る。

◇ ◇ ◇

田村さんの胸に刻まれた長兄との思い出がある。

出征前、兄に連れられ東京に行った。その春の小学校入学に備え、兄はセルロイドの筆入れやランドセルを買ってくれた。はしゃぐ妹を笑って見ていた。

出征の日。兄が汽車に乗り込むのを見ると、泣きじゃくって後を追った。

「あんちゃん、行っちゃう」

駅員に止められ、父から「あんちゃんは兵隊に行くんだからな」となだめられた。

兄が再び古河駅に降り立ち、妹にあの笑顔を見せることはなかった。

⬛ ⬛ ⬛

現在93歳の田村さんに聞く 「戦争二度と」思い強く

田村行子(たむらゆきこ)さん(93)は、現在も生まれ育った野木町で暮らしている。戦時中の家族との思い出を語りながら「もう戦争は嫌だ」と繰り返した。

15歳年上の長兄正世(まさよ)さんは、自慢の「あんちゃん」だった。きょうだいの中でひときわ優秀で、鉄道員として働いていた。近所の駄菓子屋でお菓子を買ってくれたり、都内に出かけては地元で売っていないセルロイドの筆箱やランドセルを買ってくれたりし、末っ子の田村さんをとにかくかわいがった。

太平洋戦争が始まって間もない1942年3月、正世さんはビルマ(現ミャンマー)で命を落とした。射手だったため真っ先に狙われたのだろうと、田村さんは受け止めている。

今から数年前、親戚宅で正世さんの写真が見つかった。出征前に撮影され、その表情はりりしく、自信が満ちあふれているように見えた。「面白くて優秀だった兄が、なぜ犠牲にならないといけなかったのか」。写真を手に、本音が口をついた。

終戦後、田村さんは小学校教諭の道を歩んだ。ある日、教え子の男児が「僕の父ちゃんは、本当の父ちゃんじゃなかった」と突然泣き付いてきた。男児の父親は戦地で帰らぬ人となり、母親は父親の弟と再婚していたことを知って、動揺したのだと分かった。

当時は戦争や感染症で家族を失い、実の親を知らずに育つ子どもも珍しくなかった。「家族がそろっていることがどれほど幸せなことか。戦争など二度とごめんだ」との思いは強くなった。

退職後、戦時中の体験や煉瓦(れんが)窯の歴史を伝えるボランティア活動を続けてきた。自宅の目と鼻の先にある煉瓦窯は、子どもの頃の遊び場だった。戦時中は、兵役に就いた男性に代わって力仕事を任される女性たちの姿も見てきた。

苦楽を共にした友人が少なくなり、当時を語り合う機会も減ってきている。「戦争も、煉瓦窯も、誰かが語り継いでいかないと記憶は途絶えてしまう」。田村さんはこれからも、平和への思いを語り続けていくつもりだ。

ポストする

ポストする