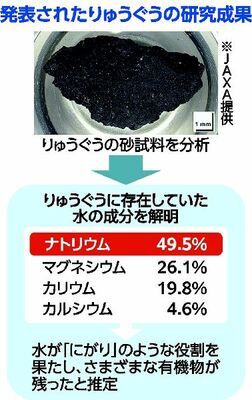

海洋研究開発機構(JAMSTEC)などの研究チームは、2020年に探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星りゅうぐうの砂試料を基にりゅうぐうに存在していた水の成分を調べたところ、ナトリウムが多く含まれていたことが分かったとする研究成果を5日付の英科学誌ネイチャー電子版で発表した。研究チームは、ナトリウムやマグネシウムを含んだ水質が、豆腐が固まる際の「にがり」のような役割を果たし、さまざまな有機物を砂試料に残存させたとみている。

研究チームはこれまで、りゅうぐうが水に満ちた天体だったことや、りゅうぐうに炭素や水素を含む約2万種の有機分子があったことを発表。今回は21年6月~22年5月に取り組んだ初期分析の成果をまとめた。

豊富な水が存在していたとされるりゅうぐうでは、「水質変成」と呼ばれる水と鉱物、有機物の相互作用により、鉱物に含まれる物質が溶け出したと考えられる。研究では砂試料に含まれる微小な鉱物を調べ、塩分を含んだ水の成分や組成、成り立ちなどを分析した。その結果、ナトリウムが主体となっていることが判明。マグネシウムやカリウム、カルシウムも含み、全体の構成比率を解明した。

また、水にナトリウムやマグネシウムが溶け込んでいたことで、「にがり」のように働いて有機物を凝集させ、蒸発しやすい有機物などが砂試料にとどまっていたとみられると推定した。

研究結果は、地球誕生以前の太陽系で物質がどのように存在していたかや、海水の組成の化学進化を探る重要な知見になるという。

栃木県矢板市出身で、論文の筆頭責任者を務めるJAMSTEC生物地球化学センターの高野淑識(たかのよしのり)センター長(48)は「にがりによって有機成分がりゅうぐうに残存し、46億年の悠久の時を超えて分子進化をしてきたと考えると感動を覚える」とコメントした。

ポストする

ポストする