生活する上で欠かせない「お金」。子どもに使い方や価値を教えなければならないと思いつつ、「教え方が分からない」と悩む保護者も多いのではないでしょうか。昨今はキャッシュレス決済やオンラインゲームが定着し、それが原因となって子どもがトラブルに遭うケースが後を絶ちません。記者自身も小学2年生の息子を育てている保護者。専門家が県内の中学校で行った授業に参加しながら、金融リテラシーの重要性や金銭管理を教えるこつを学んできました。

J-FLEC(金融経済教育推進機構)の認定アドバイザーである伊藤延子(いとうのぶこ)さん(66)は、県内の小中高校などで金融経済教育をテーマにした授業を行っています。対象となる子どもの年齢に合わせ、金銭の使い方やローンの仕組み、詐欺に遭わないためのポイントなど、大人になる前に知っておきたい知識を伝えているそうです。

☆リテラシーを身に付ける☆

記者は、伊藤さんが7月上旬に大田原市野崎中で行った授業に参加しました。伊藤さんによると、金融リテラシーとは「より良い生活を送るために必要な、お金に関する知識や判断力のこと」を指します。

授業の序盤では「リテラシーを身に付けることで、将来のために計画的に資金を準備できたり、詐欺などの金融トラブルに遭うリスクを軽減できたりします」と生徒に説明していました。

さらに、2022年4月から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことも紹介。18歳でもクレジットカードを作ることができるようになったため、伊藤さんは「学生のうちから正しい金融リテラシーを身に付けることが重要です」と呼びかけました。

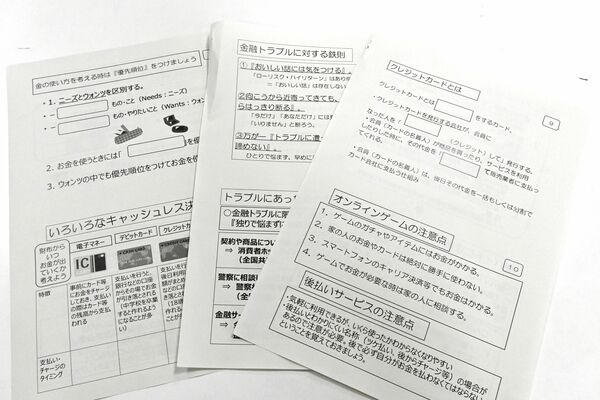

続けて伊藤さんが強調したのが、金銭の使い方を考えるポイント。「ニーズ(必要なもの・こと)」と「ウォント(欲しいもの・やりたいこと)」を区別し、優先順位をつけてお金を使うことが大切です。

近年はキャッシュレス決済が急速に普及しています。2次元コードや電子マネーなど子どもが使用できる決済方法も増えてきました。現金のやりとりを行わず簡単に会計ができるため、伊藤さんは「『お金を使えば減る』という感覚が身に付いていない子どもも少なくありません」と明かします。

このため授業では、キャッシュレス決済で使った金額がいつ銀行口座から引き落としになるのか、それぞれの種類に分けて説明していました。家庭でも子どもに電子マネーなどを使わせる場合、どのような仕組みで決済されるのかを事前に教えておくと、使い過ぎを防止できるでしょう。

☆増える金銭トラブル☆

授業が終わった後には、家庭でもできる金銭管理の大切さを教える方法や、最近増えているという子どもの金銭トラブル事情を尋ねてみました。

まず金銭の管理方法を教えるポイントについて。現金を使ったら減るという感覚を教えるため、伊藤さんは「例えば数百円でもいいので子ども自身に管理させてみましょう」と提案します。また、保護者が家計簿をつけている姿を見せるのも効果があるそうです。

その一方、消費生活センターでの勤務経験がある伊藤さんによると、最近は子どもによるオンラインゲーム関連のトラブルが目立っていると言います。ゲームに課金しようと、無断で親のクレジットカードを使い込んでしまうケースがあるそうです。

国民生活センターによると、契約当事者が小中高校生以下のオンラインゲームに関する相談件数は22年度が4024件でした。契約購入金額の平均は約33万円とかなり高額です。

具体的な相談事例としては「スマートフォンを小学生の娘に貸したところ無断でゲーム課金をしていた」「課金には親の指紋認証を必須にしているから大丈夫だと思っていたが、小学生の息子が自分の指紋を追加登録して高額課金をしていた」などがありました。

こうしたことから、スマホなどで遊ばせる際には(1)親子で課金する場合のルールを決めておく(2)キャリア決済の上限額を設定する(3)保護者が課金状況を定期的に確認する│などの対策が重要になります。

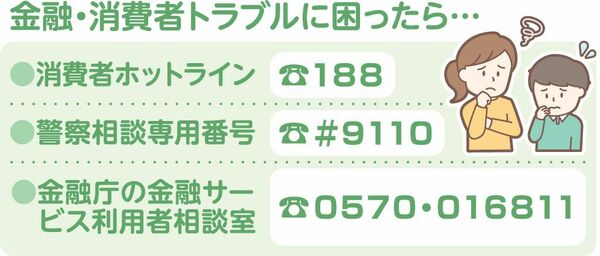

それでも子どもが金銭トラブルに遭ってしまったら-。緊急事態に備え、適切な相談先についても聞きました。

契約や商品について困ったときは消費者ホットラインの「188(いやや)」、警察に相談したいときは「#9110」、投資など金融サービスについては金融庁の「0570・016811」があります。

わが子のことであっても親だけで悩まず、深刻化する前に公的機関へ相談することをお勧めします。

(飯田ちはる)

◇ ◇

夏休み明けに高まる、学校へ行きたくない気持ち。理由に「学校が怖いから」という人も。さてどうすれば。次回9月6日は、宇都宮市の光琳寺住職・井上広法(いのうえこうぼう)さんの知恵を借ります。

ポストする

ポストする