ゲームをすることで日常生活に支障を来す「ゲーム依存」の疑いがあると判定された県内の小中高生の割合が13・1%に上ることが26日までに、県が初めて実施した「インターネットおよびゲームに関連する依存に係る調査」で分かった。年齢別では高校生が17・3%と最も高く、中学生14・8%、小学生9・1%。県内の子どもにもゲーム依存が進んでいる現状が明らかになり、県は啓発動画の制作など予防教育に力を入れる方針だ。

調査は昨年3月に策定した県依存症対策推進計画に基づき、県内児童生徒のネットやゲームの利用状況や、日常生活への影響などを把握する目的で行われた。県内の公立学校に通う小学4~6年生、中学生、高校生を対象に、昨年11~12月に実施し、1万3322人から回答を得た。

ゲーム依存については、世界保健機関(WHO)のゲーム障害をスクリーニングする調査項目に準じて回答を点数化した。「ゲームをよくやる」と答えた小中高校生8465人のうち「ゲームのために学業成績や仕事のパフォーマンスが低下した」と回答した割合が20・8%に上った。12・8%は「学業や学校生活に悪影響が出てもゲームを続けた」と回答。46・9%が平日に2時間以上ゲームをすると答え、6時間以上も8・3%いた。

生活習慣の乱れが依存へ 家族の理解も不可欠

県が実施したインターネットやゲームの依存に関する実態調査で、本県の1割超の子どもが依存の疑いがあると判定された。不登校や睡眠障害、家庭内暴力-。ゲームなどに没頭することで日常生活に支障を来す子どもの問題は深刻さを増している。「ゲーム障害」に詳しい獨協医大小児科の今高城治(いまたかじょうじ)教授に、調査結果の受け止めや予防策などを聞いた。

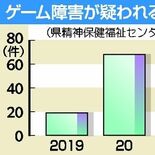

ゲーム障害は、世界保健機関(WHO)が2019年に新たな依存症として認定した。衝動が抑えられず、日常生活よりゲームを優先し、健康に問題が生じても続ける特徴があり、学業や仕事などに重大な支障を来す症状が一定期間続くと診断される。

厚生労働省の2017年の調査によると、全国でゲーム依存状態にある高校生は16・0%、中学生は12・4%だった。今高教授は本県の調査結果について「全国の数字とも近い。県内にも以前からそれなりにいるということが浮き彫りになった」と受け止める。

小学生については「国の調査と比較できないが、依存状態にある子どもが低年齢化しているのではないか」と危機感を示す。

残り:約 727文字/全文:1779文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする