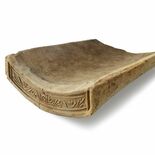

さて、これは何でしょう? 「きれいな文様が付いた丸いふた」にも見えますが、実は約800年前の鎌倉時代の鏡(青銅鏡)なのです。

西刑部西原遺跡から出土した群蝶双雀鏡

青銅鏡は弥生時代中頃(約2千年前)に中国から日本へ「権威の象徴」として伝わり、古墳時代前期には国内でも作られるようになります。平安時代以降、文様が日本風にアレンジされ、「和鏡(わきょう)」と呼ばれ、顔を映す以外に、神仏を信仰する道具としても使われるようになりました。

残り:約 602文字/全文:846文字

この記事は「下野新聞デジタル」のスタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする