第63次南極地域観測隊(なんきょくちいきかんそくたい)の南極行動中に多くのペンギンを見ることができました。

2021年12月12日には、南極の凍(こお)った海の上でペタペタ歩くアデリーペンギンたちに出合いました。

このペンギンたちは、南極大陸(たいりく)にある「ルッカリー(巣(す))」から、海氷の上を歩いて凍っていない海まで何十キロもの距離(きょり)を歩いている途中(とちゅう)でした。

アデリーペンギンは南極大陸の海岸の斜面(しゃめん)に小石を集めて巣を作って集団(しゅうだん)で繁殖(はんしょく)します。このような集団繁殖地を「ルッカリー」と言います。一つのルッカリーに含(ふく)まれる巣の数は数巣から数千巣までさまざまです。巣では、オスとメスが交代で約(やく)1カ月間100グラム~125グラムの卵(たまご)を温め、2カ月にわたってヒナを育てます。

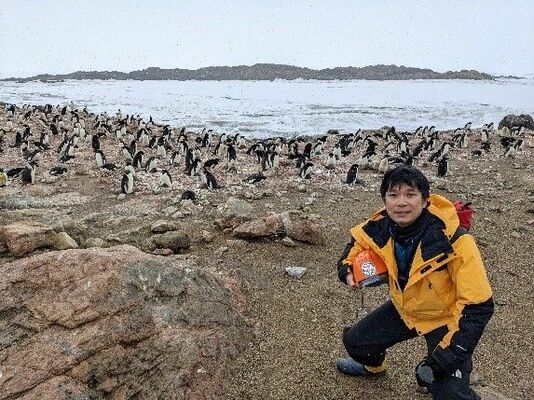

同29日には、南極大陸のラングホブデ地域にある袋浦(ふくろうら)という露岩域(ろがんいき)でアデリーペンギンのルッカリーに出合いました。ここでは、およそ200羽のアデリーペンギンが卵を温めたり、ヒナを育てたりしていました。南極大陸のアデリーペンギンは人を恐(おそ)れることなくペタペタ近寄(ちかよ)ってきます。

しかし、南極条約(じょうやく)では野生のペンギンに5メートル以内(いない)に近づいてはいけないことになっているため、距離(きょり)をとって観察(かんさつ)しました。また、野生のペンギンは何日も洗(あら)っていない毛布(もうふ)のような匂(にお)いがして、とても臭(くさ)かったです。

南極大陸でアデリーペンギンたちは海氷の下のナンキョクオキアミという小さなエビのような生き物を食べています。ナンキョクオキアミはさらに小さな海の中の動物プランクトンや植物プランクトンを食べています。冬に凍った南極の海の氷の裏側(うらがわ)には、氷の結晶(けっしょう)の間に濃縮(のうしゅく)された海水の栄養(えいよう)を使って光合成(こうごうせい)をする「アイスアルジー」と呼(よ)ばれる藻類(そうるい)が発達(はったつ)しています。

このアイスアルジーを第1次生産者(せいさんしゃ)として、南極の生き物たちの食物連鎖(しょくもつれんさ)、食べる・食べられるの関係(かんけい)が成(な)り立(た)っているのです。

ポストする

ポストする