2021年11月10日から22年3月30日までの第63次南極観測隊(なんきょくかんそくたい)夏隊の行動日数156日間のうち、昭和基地(きち)での行動は51日間、南極観測船「しらせ」での航海(こうかい)は105日間ありました。今回は、この「しらせ」で海洋観測をしている人を紹介(しょうかい)します。

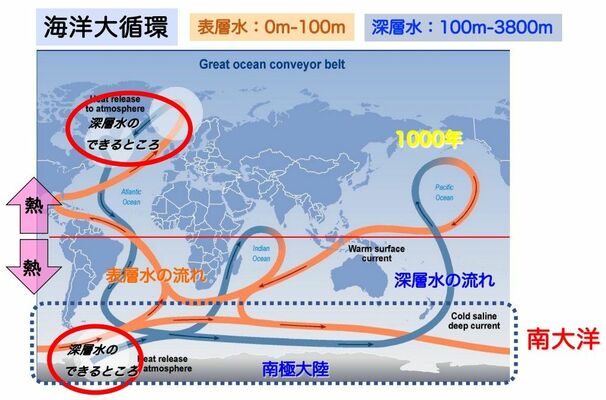

北海道大の渡辺豊(わたなべゆたか)先生は、太平洋、大西洋、インド洋が出合う南大洋で自動海洋観測ロボットを海の中に入れ、海の水温や塩分濃度(えんぶんのうど)、酸素(さんそ)濃度などを測定(そくてい)することで、南極由来の地球全体を流れる海洋大循環(じゅんかん)がどのように変化(へんか)しているのかを調査(ちょうさ)しています。

小学校4年生の理科では、ビーカーの中で温められた水は上に上がり、やがて全体が温まるということを学習します。また、冷たい水はビーカーの下に下がっていくという性質があります。地球規模でも同じことが起きていて、南極の(周まわ)りでは海水温が低いため、海面近くから海底に向かって流れる水の流れができます。それとは反対に赤道近くの温かい海では、海の底から海面に向けて上に上がる海水の流れができます。このように、地球の場所による温度の違(ちが)いによって海流の流れができて地球全体を回っている流れを海洋大循環といいます。まるで地球の動脈のように流れているのです。

現在、地球温暖化によって南極の氷床・氷山がとけてしまうことによって、その海洋大循環にさまざまな影響が出始めています。南極海に浮(う)かんでいる氷山は淡水(たんすい)でできています。そんな南極の大きな氷がとけることによって海水の塩分濃度が変(か)わり、海洋大循環の流れや海の生物へ影響が出始めているのです。

南極観測における海洋観測では、南極の海の調査をもとにして、地球全体の環境(かんきょう)がどのように変化(へんか)するのか、そのメカニズムを調べる研究を行っています。

ポストする

ポストする