福岡県が全国屈指のイチゴ産地となった経緯について、島根県立大の林秀司副学長(人文地理学)の研究や、県内屈指の産地である広川町で、JAの普及指導員として活躍した緒方久幸さん(74)の話から振り返ります。

◇ ◇

福岡県内のイチゴ栽培は大正初期に粕屋郡新宮村(現・新宮町)で始まり、昭和初期にかけて現在の福岡市東区などに広がった。

戦時中は一時、栽培が中断したが、戦後に復活。各地で、水田裏作の新規作物と位置付けられるようになった。栽培は現在とは違い露地だったが、畝をビニールなどで覆って保温するトンネル栽培も徐々に広がり、1960年代後半には大型のビニールハウスによる栽培が始まったようだ。

県内の作付面積は1965年に291ヘクタールに達していた。1971年には2倍以上の609ヘクタールに急拡大し、面積では現在の規模を上回るほどだ。いかに一般家庭にイチゴが浸透し、その需要に産地が必死に追いつこうとしていたのかが分かる。

◇ ◇

福岡市などでは都市化と兼業化のために作付面積が次第に縮小。代わって供給を担ったのが、現在も最大産地の筑後地域だった。「コメの減反やミカンの価格暴落で、トマトやナスなど、お金になる次の作物を探すので必死でした」と緒方さんは振り返る。緒方さんは当時、県南の広川町農協(現JAふくおか八女)の新人で、野菜担当の指導員だった。

同農協で、28人の生産者が集まって「いちご部会」を発足させたのが1968年。緒方さんはこの部会の担当だった。まだトンネル栽培が中心で、出荷時期は4月ごろだったという。

その数年前、農林省園芸試験場久留米支場で、「春の香(はるのか)」という品種が誕生していた。早く出荷できる促成栽培向けの品種だった。緒方さんは「部会で品種を一本化し、県外に出荷しようとなった」と振り返る。

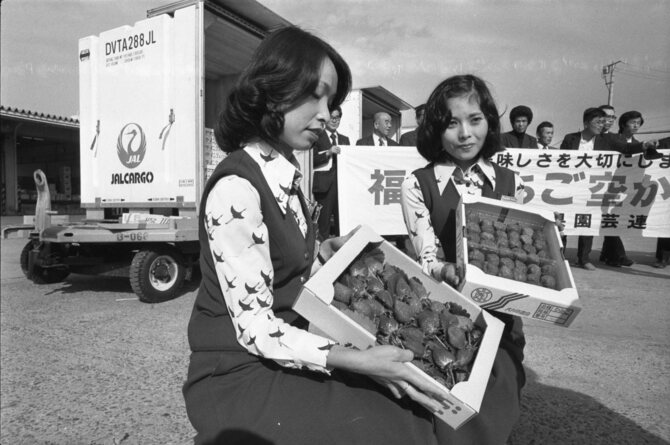

最初に山口県の下関や広島市場への出荷に挑み、間もなく東京市場に向かった。1971年には、今の海外輸出をほうふつとさせるような空輸も試し、その後はトラックによる冷凍輸送が定着していった。

◇ ◇

大消費地の東京から求められたのは、12月のクリスマス需要への対応だった。苗を低温の条件などにさらし、イチゴの花芽分化を早める必要がある。緒方さんは生産者と一緒に高冷地に苗を「山上げ」したり、冷蔵庫に入れたりしてその技術を磨いた。

同時に「広川型ハウス」と呼ばれる間口5.5メートルのビニールハウスが広がっていった。努力が実り、1パック(当時320~330グラム)5000円の値が付いたことも。東京市場を目指す産地化が盛り上がっていった。

「はるのか」は家庭向けよりも、ケーキ向けなどの業務用としての認識が広がった。一方で栃木県が育種した「女峰(にょほう)」は生食用として広く定着し、福岡県産の価格が振るわなくなった。新品種による産地間競争のはしりだった。

次に福岡県で広がった品種は、久留米支場育成の「とよのか」。最初に試験栽培を担ったのが緒方さんたち広川町農協いちご部会で、「色つきには課題があったが、味が抜群に良かった」。

それに目を付けたのが福岡県園芸農業協同組合連合会(現JA全農ふくれん)だった。「博多とよのか」として売り出していきたいという話を受け、部会の生産者が県内農家向けに苗を提供。とよのかは県内に一気に広がった。今の「博多あまおう」のように、産地一帯でブランド化していく源流だった。

なぜ福岡県が一大産地になったのか。「行き着くところ、組織力なのではないか」。林副学長と緒方さんの回答は同じだった。緒方さんはさらに「同じ筑後地域でも、ほかの部会に負けられないと競争し、そして切磋琢磨(せっさたくま)してきた。それに、県の普及員も必死になって協力してくれた。農家、行政、農協の全体の力だったと思います」と教えてくれた。

緒方さんは約30年前、農協を退職して自ら花の生産者になった。今も現役だが、加齢に伴って栽培面積を徐々に減らしている。

「70代後半になると面積を減らし、80代で離農するというのはイチゴ農家も一緒。今から10年後、農村地帯は一体、どうなっているのでしょうか」

ポストする

ポストする