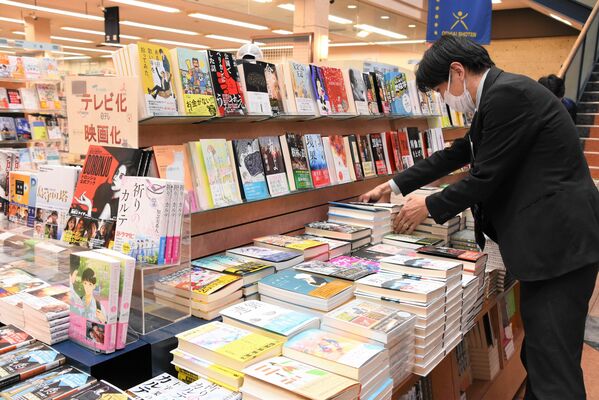

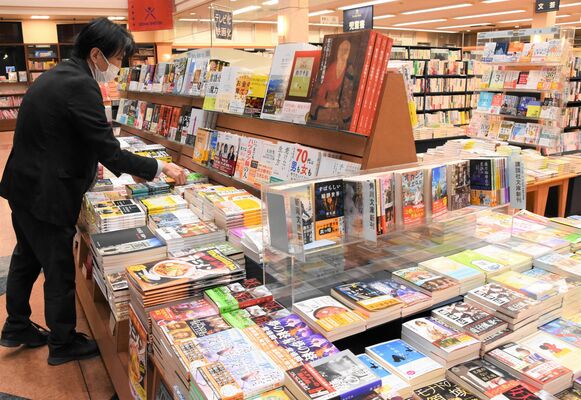

書店のない市町村が全国で26・2%に上ることが25日までに、出版文化産業振興財団(JPIC)の調査で分かった。全国1741市区町村のうち456市町村が書店の空白域となっており、栃木県内25市町では野木、塩谷、那珂川の3町に書店がない。人口減少による経営難や活字離れ、スマートフォンの普及による娯楽の多様化が背景にあり、全国の書店数はこの10年で約3割も減少。地方では文化発信の場が失われるとの懸念も強い。

書店の店舗数を調査している日本出版インフラセンターのデータを基に9月時点でまとめた。JPICの担当者は「人口減少やデジタル化など複合的な要因がある」と指摘。インターネット通販大手のアマゾンや電子書籍が書店減少に一層拍車をかける可能性がある。

全自治体に占める書店ゼロの割合は沖縄県が56・1%と最も高く、長野県の51・9%、奈良県の51・3%と続いた。栃木県は12・0%だった。書店のない自治体数の最多は北海道で76。長野県が40、福島県が28、沖縄県が23だった。一方で広島、香川の2県は全自治体に書店があった。

日本出版インフラセンターの共有書店マスタのデータによると、13日現在、県内の書店数は201店。宇都宮市が66店で3割以上を占め、小山市が18店、佐野市が15店、那須塩原市が13店と続く。野木、塩谷、那珂川町には書店がなく、市貝町には1店登録があるが店頭販売は行っていない。

那珂川町には以前、複数の書店があった。読み聞かせ団体の代表を務める同町小口、嶋崎有子(しまざきゆうこ)さん(54)は「子どもたちが目的以外の本も手に取り、新しい文化に触れて興味関心を広げる場が身近にないのは残念だ」と話す。

野木町は2014年に県内で初めて「読書のまち」を宣言し、町民の読書活動を後押ししている。町民有志でつくる「読書のまちづくり応援団」によると、約3年前まではチェーン展開の書店があったが、閉店後は隣接する茨城県古河市の書店に出向く町民が多い。

松澤孝三(まつざわこうぞう)代表(86)は「商売だから仕方がない。インターネットなど本を買う方法はいくらでもあるので、読書に関心を持ってもらい、購入につながれば」と冷静に受け止めた。

JPICなどによると、調査は出版元や取次会社と販売契約をしている書店が対象。坪数登録のある実店舗を抽出し、ネット書店や古書店などは含まない。

ポストする

ポストする