2011年の東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の発生から12年を迎えるのを前に、下野新聞「あなた発 とちぎ特命取材班」(あなとち)など読者とつながる報道に取り組む全国16の地方紙は、政府の原発政策や福島第1原発から処理水を海洋放出する方針などについてアンケートを実施した。電気料金の高騰など足元の生活不安が広がり、過去に比べ原発活用を望む声が増加。処理水の海洋放出については賛否が割れる結果となった。

アンケートは震災10年を迎えた21年から取り組む協働企画「#311jp」の一環。下野新聞は今年初めて参加した。LINE(ライン)や紙面で呼びかけ、2月1日~14日に45都道府県と海外から計3230件の回答が寄せられ、そのうち栃木県からの回答は104件だった。

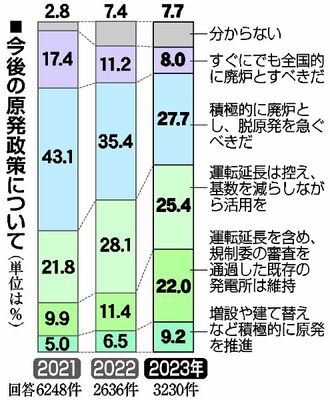

原発政策の在り方については3年続けて質問。21、22年の結果を参考値として比較した。「積極的に廃炉とし、脱原発を急ぐべきだ」が27.7%と最多だったものの、昨年から7.7ポイント低下。原発活用を容認する回答の合計は22年比10.6ポイント増の56.6%で、初めて半数を超えた。

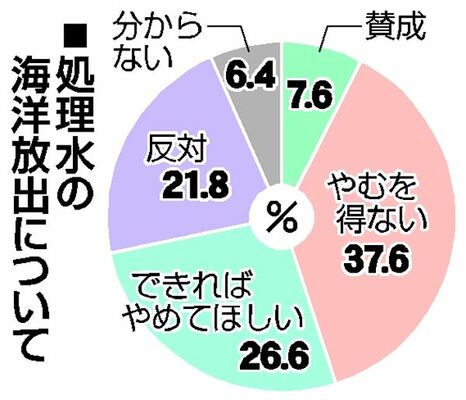

福島第1原発の処理水を今年春から夏ごろに海洋放出する政府方針についても質問。「賛成」「やむを得ない」の合計は45.2%で、「できればやめてほしい」「反対」の合計48.4%と拮抗(きっこう)した。

今も事故の影響が深刻な福島について関心があること(複数回答)についても聞いた。「原発事故の廃炉作業」が31.2%と2年続けてトップだったものの、11.8ポイント低下した。

身の回りの防災に関連して、ハザードマップを見たことがあるかとの項目については「内容を理解している」36.1%、「見たことがある」54.4%などと、21、22年と3年連続でほぼ同じ割合だった。

■ ■

「#311jp」は「オンデマンド調査報道(JOD)」パートナーシップの加盟社で実施した。アンケートは多様な意見を聞き取るのが目的で、無作為抽出で民意を把握する世論調査とは異なる。

政府の説明不足が影響

明治大の勝田忠広教授(原子力政策)の話 アンケート結果で原発活用を容認する人が増えるのは予測できた。政府が、積極利用について国民に説明を尽くしていないことが影響している。生活支援策や賃上げなども含めて総合的に議論されるべきところが、ないがしろになっている。原発事故への意識が徐々に薄れる一方、足元で経済的な負担が増す状況を使って原発推進を加速させていると言っていい。

福島第1原発で出た処理水の海洋放出については、「やむを得ない」の回答を含めると、多くが賛成していないとも受け取れる。政府としては処理水が増え続けているからしょうがないとの姿勢だろうが、そんな単純な話ではない。海洋放出がなぜ必要か、国民の納得を得る努力を怠ってはならない。

ポストする

ポストする