徳川家康の遺骸が眠るのは、日光か静岡か-。近年、関係者の間で論争が続いている。広く知られている家康の遺言は「日光に(神として)祀(まつ)れ」であって、「日光に埋葬せよ」ではなかった。研究者は「日光説」を支持しているが、日光、久能山の両東照宮ともに墓所の発掘調査をした訳ではなく、決定打に欠けていたことも事実だ。いったいどちらが本当なのか。家康の遺骸の行方に迫ってみたい。

1616年4月、家康が駿府(すんぷ)城(静岡市)で亡くなると、遺骸はその日のうちに、約10キロの距離にある久能山へ移された。お供したのは側近の本多正純(ほんだまさずみ)や天海(てんかい)(天台僧)、以心崇伝(いしんすうでん)(臨済僧)ら。夜中、降りしきる雨の中を人目につかないよう担ぎ上げたという。

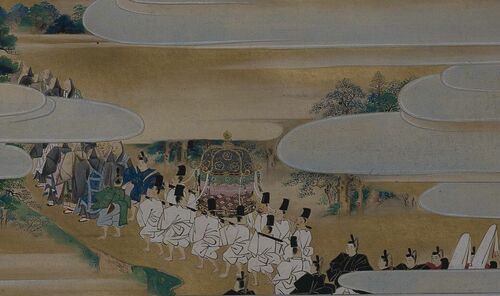

日光に移されたのはその1年後。家康の一生を絵巻物にした東照社縁起には「元和3(1617)年、神体をば金輿に奉り、4月4日には日光山に着かせたまふ」と記載されている。ひつぎは日光東照社(当時)の奥社に納められたという。

この「改葬」に対し近年、久能山のある静岡市の関係者は「家康は静岡に眠っている」と主張している。「余ハ此処ニ居ル」というキャッチフレーズを掲げ、「余=家康」は「此処=久能山」に眠っているとのキャンペーンを展開している。静岡市の関係者も「家康が静岡にいるのは、市民の共通理解だ」と口をそろえる。

静岡の関係者がその根拠の一つとしてあげるのが、天海の詠んだ和歌だ。「あればある なければないに駿河なる くのなき神の宮遷しかな」。これを「躯(く=亡きがら)のない神様の宮遷し」と読み解けるのだという。栃木県民にとって、看過できない意見だ。

だが、研究者は遺骸が日光に運ばれたとみている。東照社縁起には、死の1年後に遺骸を移した藤原鎌足(ふじわらのかまたり)の例を踏襲して日光山に移した旨の記載がある。「改葬」に同行した公卿も「尊體(身体)を日光へ遷し奉らる」と記している。

ただし、家康の墓所である日光東照宮の奥社も、久能山東照宮の神廟も、発掘調査は行われていないため、「静岡派」の伸長につながっていた面もあった。

ポストする

ポストする