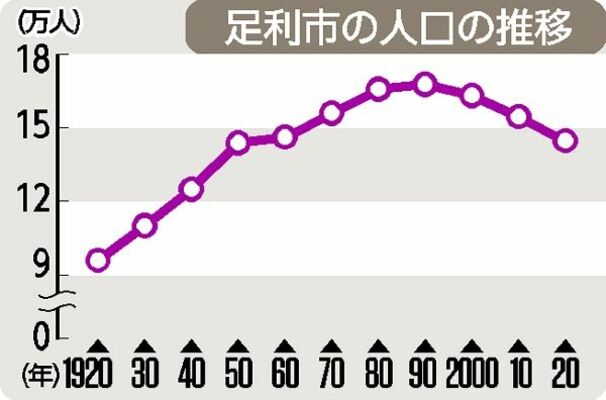

明治初頭「織物のまち」として栄えていた足利。現在の市域の人口は1920年、約9万6千人だった。このうち約3万4千人だった足利町が21年、市制に移行した。

周辺町村との合併は50~60年代に急速に進んだ。51年に毛野村、53年に山辺町、54年に三重村など4村が合併して人口は10万人を突破。59年に富田村が合併し、60年に矢場川村が分村合併。62年に坂西町と御厨(みくりや)町も合併して現在の足利市となり、15万人を超えた。

70年代以降も第2次ベビーブームなどが追い風となり上昇。70年には「若者の町宣言」を行い、市中心部を企業や団体の若手職員が仮装して練り歩く「ヤングヤング大行進」などのイベントも開かれていた。

90年には約17万8千人でピークを迎えた。当時について、通2丁目で雑貨販売店を営む同所商業会の浜田陽一(はまだよういち)会長(64)は「土日は店がお客さんで埋まっていた。通りには専門店が並び、旧国道50号を封鎖しての歩行者天国も行われていた」と振り返る。

2000年代に入ると、出生者数の減少や若者の転出により年に千人ほどのペースで人口が減少。かつて県内2位だった人口も05年に小山市、14年に栃木市に抜かれ、現在は4位となっている。今年4月1日現在の推計人口は14万200人。

ポストする

ポストする