1998年8月下旬、記録的な集中豪雨で那須町や黒磯市(現那須塩原市)に甚大な被害を及ぼした「那須水害」。全国各地で台風や豪雨による河川水害が頻発する中、25年前の那須水害の記憶を次世代に引き継ぐための活動も変化している。

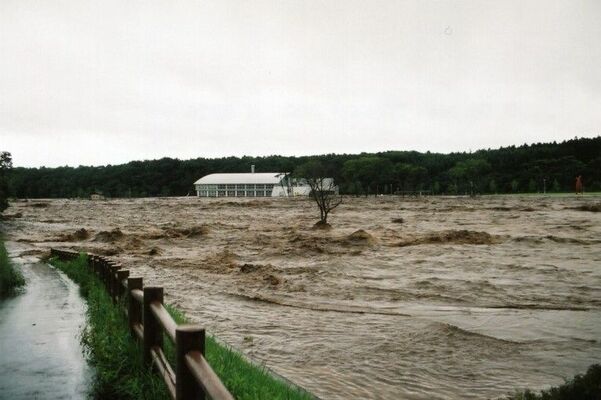

那須水害の現地調査で余笹川を初めて見た時の衝撃は、25年後の今でも鮮やかに覚えています。国道294号で現地に向かい余笹川に差し掛かると、横切る大きな水の流れで道路が途切れていました。しかしそれは余笹川ではなく、いつもは蛇行していた余笹川の流れが曲がり切れずに農地に乗り上げ、橋のこちら側の取り付け道路部分を流失させていたのです。「ここまで川の形は変わるものなのか」。その後の調査で何度も口にしました。

この年の8月26日から31日にかけて県北部に記録的な豪雨が発生し、那須地域での総雨量は約1200ミリ、年間降水量の3分の2がわずか5日間で降ったことになります。およそ500年に1度しか起こらない規模といわれています。県内では5人死亡、2人行方不明となり、住宅被害は約3千棟、農業被害も甚大なものとなりました。

この豪雨の原因は、暖かく湿った空気が那須地域の山々にぶつかり積乱雲が次々に発生したことによるものです。最近の激甚な水害で多く見られる「線状降水帯」と類似の現象でした(この用語が一般に使われるようになったのは2014年以降です)。

那須水害の特徴の一つは、あまりに強い川の流れによって、川の姿が大きく変わったことです。単に川から水があふれただけではなく、その周辺の土地を削り取るようにして谷底平野のほぼ全域が浸水域となり、住宅、農地、畜産施設などに被害が発生しました。

橋梁(きょうりょう)被害も多数ありました。原因の一つに流木があります。橋の上流側に流木が集積して流れが阻害されたために、流れが陸地に乗り上げて橋の根元部分ごと流失させたのです。流木はいまや家屋を破壊する事例も数多く、大きな課題となっています。

さらに中小河川はもちろん農業用水路・那須疎水からの氾濫、短時間豪雨による内水氾濫など、異なるタイプの水害がほぼ同時に発生しました。現在、代表的河川からの氾濫によるハザードマップは作成されていますが、内水氾濫も含めたハザードマップの作成と活用はこれからの課題です。

また、那須野ケ原扇状地の扇端部では豪雨後に大量の湧水が1カ月近く続き、農地や住宅の浸水被害が少なくなかったことが報告されています。このタイプの被害は他の地域ではあまり見られていないようですので、これからも注意が必要です。

2019年の台風19号では県全域で甚大な被害が発生しましたが、最も雨が多かった奥日光で総雨量が約510ミリでした。那須水害はこれを大きく上回っています。那須水害レベルの豪雨が県全域に発生した場合にどう対応すればよいか。大型台風と線状降水帯が猛威を振るうこれからの時代、新たな「とちぎの流域治水」が求められています。

ポストする

ポストする