日本は世界でも有数の地震国で、県内でも時々地震を体感できます。地震はその発生メカニズムから、大きく分けてプレート境界型地震と内陸直下型地震の2種類に分類されます。近年の地震から例を挙げると2011年の東北地方太平洋沖地震はプレート境界型地震、16年の熊本地震や今年2月に発生したトルコ・シリア地震は内陸直下型地震です。

プレート境界型地震は広範囲で揺れを感じ、津波を伴うのが特徴です。本県にはプレート境界は存在しませんが、関東や東北周辺のプレート境界型地震によって県内に被害も出ています。一方、内陸直下型地震は活断層が原因となり発生し、揺れる範囲は断層近くに限定されますが、断層直上では甚大な構造物の被害が生じています。本県では県北部にある関谷断層がよく知られており、この断層が原因で過去には日光付近で被害がありました。

これまでの地震被害を受けて、わが国では橋を地震から守るためにさまざまな技術開発や研究が行われています。橋を地震から守るための考え方として、耐震、免震という言葉があります。耐震は、地震力に対して力で対抗し耐えること。過去に建設した橋が現在想定する地震に耐えられないことが分かった場合は、補強する必要がありこれを耐震補強と呼んでいます。例えば、1932年に那珂川に架けられた那須塩原市の晩翠橋では、大きな地震にも耐えられるように2011年から15年までに耐震補強工事が行われています。

免震については、地震力に対してその力を逃し免れることで、一般的には橋を支える支承という部分にゴムのような柔らかいものを用いる場合が多いです。那須烏山市内の国道294号バイパス沿いの山あげ大橋は、1992年に免震構造の採用により建設され、地震エネルギーを吸収する高減衰ゴムが支承に使われた日本で最初の橋です。

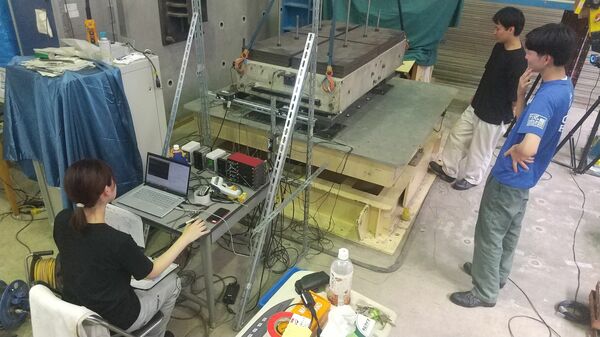

宇都宮大においては、新しいタイプの免震支承として、金属とすべり材の摩擦によって地震エネルギーを吸収する球面すべり支承の研究開発が行われており、今後の震災対策として期待されています。地震大国のわが国においては、将来想定される地震に対して備えるために、古い橋については耐震補強し、これから建設する橋についても耐震、免震といった新しい技術を積極的に導入していく必要とされています。

◆藤倉修一教授 ◆

地域デザイン科学部教授。専門は構造工学、地震防災工学。社会基盤構造物に関する地震防災分野の研究に取り組む。土木学会地震工学委員会幹事、日本道路協会橋梁委員会性能評価・診断小委員会耐震SWG委員。

ポストする

ポストする