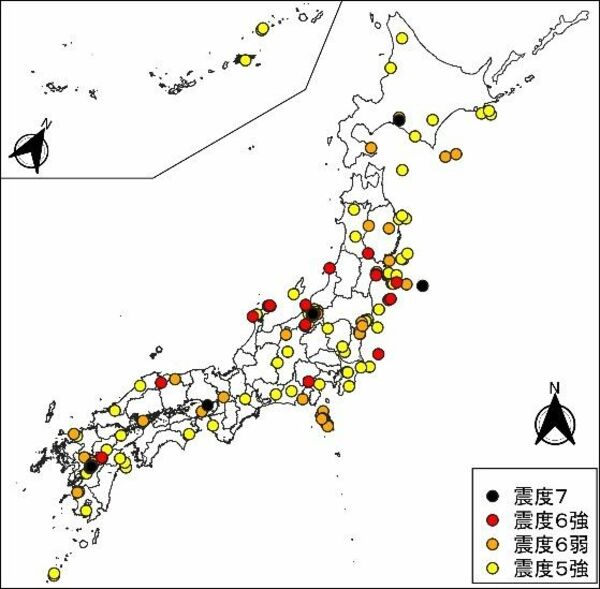

日本では数年ごとに震度6強、震度7といった大きな震度を観測する地震が発生しています。地図は1995年以降に発生した最大震度5強以上の地震の震源の位置を示しています。これを見ると震源は全国に広く分布しており、いつ、どこで地震が起きてもおかしくないことがわかります。

本県は比較的地震の少ない地域ですが、地震が少ないからといって大きな被害をもたらす地震が起きないとは限りません。東日本と比べて地震が少ない西日本でも、過去には阪神・淡路大震災や熊本地震のように甚大な被害の生じた地震が発生しています。建物の倒壊といった特に大きな被害は震度6弱以上で発生しますが、毎年のように発生する震度5強程度の地震でも固定されていない家具は倒れることがあるため、地震の少ない地域でも決して他人事だと思わずに対策が必要です。

すぐに始めることができる備えとして非常食の備蓄や家具の固定が考えられます。首相官邸ホームページの防災特集や防災ブック「東京防災」などは一般的な備えについて良くまとまっているほか、本県や県内の市・町のホームページでは地域に応じた対策も確認することができるので、ぜひ参考にして備えを進めてください。また、写真のように2階建ての建物が倒壊する時につぶれるのはほとんどが1階ですから、寝室が1階にある場合は今日から2階で寝るようにするだけでもずっと安全です。

一方、時間はかかるものの重要なのが建物の耐震性の確保です。十分な食料を用意していても、命を落としてしまっては活用できません。1981年以前の旧耐震基準の建物は耐震性能が十分でないものが多く、被害調査に行くと倒壊しているのは旧耐震基準の建物がほとんどです。進学や就職に際して賃貸を探す際は耐震診断の済んでいない旧耐震基準の建物は避けましょう。自宅が81年以前の建物であれば耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強を行ってください。

木造建物の場合は2000年にも耐震基準が変わっているので、1981~2000年に建てられた建物も耐震診断を行うことが理想です。多くの自治体では耐震診断や補強工事の補助金がありますし、無償で診断を実施できる場合もあります。

◆中澤駿佑助教◆

地域デザイン科学部助教。専門は地震工学。地震の揺れによる建物の被害について研究を行うため、熊本地震や北海道胆振東部地震など、大きな地震が起きると現地で被害調査を行っている。

ポストする

ポストする