ハート形の谷中湖と豊かな湿地が広がる渡良瀬遊水地。栃木、群馬、埼玉、茨城4県にまたがる面積3300ヘクタール、総貯水量2億立方メートルの国内最大の遊水地だ。

周辺は150年前から渡良瀬川、巴波(うずま)川、思川が集中する低湿地帯だった。頻繁な洪水は被害を及ぼす一方、肥沃(ひよく)な土壌を育んだ。1889年には当時の三つの村が合併し谷中村が誕生した。

「谷中村の時から自然環境が豊かだった。それが今の遊水地にも表れているんです」。「谷中村の遺跡を守る会」の吉村福枝(よしむらふくえ)さん(81)はそう指摘する。

だが渡良瀬川上流の足尾銅山から流れ出た鉱毒は村を一変させた。日本の公害の原点とされる足尾鉱毒事件だ。河川から魚類が消え、田畑は荒廃した。

鉱毒を沈殿させ無害化するために持ち上がったのが遊水地計画だった。住民らの反対運動が起きたが、谷中村は1906年に強制廃村となった。遊水地が完成したのはその16年後だ。

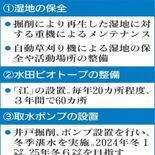

戦後まで続いた洪水対策として、国は洪水調節機能を強化し、三つの調節池を整備。90年には都市用水の供給などを目的とした、国内初の平地型ダムとなる谷中湖がおおむね完成した。

近年はその治水機能や豊かな自然環境が見直されている。東日本に甚大な被害をもたらした2019年の台風19号では、下流の利根川への流水量を大きく抑えた。

広大なヨシ原には絶滅危惧種を含む植物約千種、野鳥約260種などが生育・生息しており、12年にはラムサール条約湿地に登録された。熱気球やサイクリングなどのスポーツ・アクティビティも人気だ。

現在の遊水地は多くの人々や動植物を守り、つなぐ場所となっている。

ポストする

ポストする