2025年11月、全国の地域づくりの最前線で活躍する人たちが一堂に会する「地域づくり団体全国研修交流会」が栃木県内で開かれることになった。初の本県開催で、大会テーマは「見ざる言わざる聞かざるじゃあもったいねぇ! ~こでらんねぇ 栃木県~」に決まった。「こでらんねぇ」(こでらんない)は本県ならではの方言だが、実は30代の記者=上三川町出身=には、方言の意味がいまいちピンと来なかった。果たして県内ではどれくらいの人が知っているのか。探ってみた。

◇ ◇

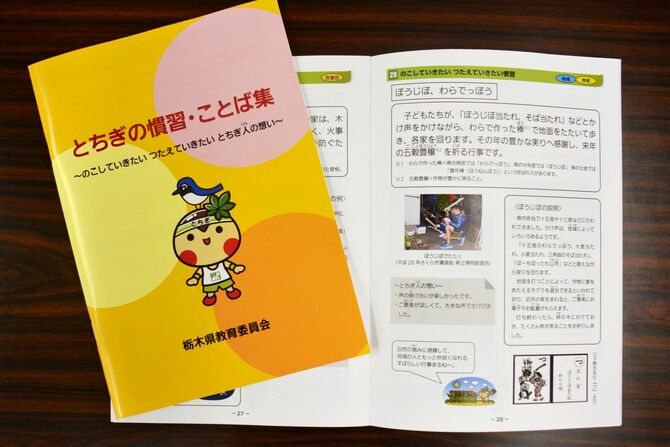

県教委が19年、県内の方言などをまとめた冊子「とちぎの慣習・ことば集」によると、「こでらんねぇ」はたまらない、すばらしい、堪えられないほど良いという意味。

冊子には例として、温泉に入った時や、おいしそうな料理を口にした時など、「感激した時に使われる言葉で、いろいろな場面で用いられる」としている。

下野新聞社は、LINE公式アカウント「とちぽ」と下野新聞「あなた発 とちぎ特命取材班(あなとち)」のLINE公式アカウント、XなどのSNS(交流サイト)アカウントで方言に関するアンケートを実施した。9月6~18日に実施し、1419人が回答した。

「こでらんねぇ」を知っているかどうか聞いたところ、「知っている」は640人(45.1%)。対して、「知らない」が779人(54.9%)と、半数超の人は知らなかった。

「知っている」と答えた人を居住市町別でみると、那須塩原、日光、真岡、大田原など、県北や県東エリアの14市町では「知っている」と答えた人が半数を超えた。特に多かったのは、那須、塩谷、茂木、矢板の4市町で7割に達した。

一方、「知らない」と答えた人が多かったのは県央、県南が中心。このうち、足利市は93.1%も占めたほか、野木町が88.9%、佐野市は77.1%の人が知らなかった。宇都宮市も57.4%の人は「知らない」と答えた。

では年代別ではどうか。

「知っている」が多かったのは60代以上で、60代は63.5%、70代以上は74.4%に上った。ただ、足利市では50代以上も「こでらんねぇ」を知っている人はほとんどいなかった。

「知らない」が最も多かったのは30代で、79.4%を占めた。10代以下、20代、40代、50代も7割台だった。

実際に使ったことがある人は、「美味しいものを食べた時」(鹿沼市、50代会社員男性)、「風呂上がりのビールを飲んだ時」(益子町、60代自営業男性)などの場面が目立った。祖父母や親戚との会話や、本県出身のお笑いコンビ「U字工事」がテレビで話しているの聞いたという人もいた。

「とちぎの慣習・ことば集」の作成委員長を務めた、県立博物館学芸部長の篠崎茂雄(しのざきしげお)さん(59)は、「こでらんねぇ」について「以前は県南地域を含め、県内の広い範囲で話されていたのではないか」と指摘する。

■栃木を知るきっかけに

「こでらんねぇ」が入った地域づくり団体全国研修交流会の大会テーマは、県内の地域団体代表者らでつくる実行委員会が考案した。経緯や狙いは何なのか。

栃木県によると、交流会は毎年、都道府県が持ち回りで開催しており、栃木県で41回目を迎える。来年開催の本県では14市町で分科会が予定されており、各地の地域づくり活動を紹介する。本県にとっては地域の魅力をPRする絶好の機会となる。

そこで交流会のテーマ設定では、事務局の県側がまず5案を提示した。「こでらんねぇ」の他に、「大丈夫」という意味の本県の方言「だいじ」を使った案や、本県の特産イチゴから「一期一会」などの文言を盛り込んだ案があったという。

委員を務める県内のまちづくり団体の代表者らがテーマを決定する際に評判が良かったのが方言だった。ある委員は「テーマに入れた方言の意味が分からなくても、調べて知ってもらえればいい」と提案。日光東照宮の三猿を想起させるフレーズをメインとし、方言「こでらんねぇ」をサブテーマに入れることになったそうだ。

県地域振興課は「県外の人が知らない方言を入れて『何だ?』と引っかかってもらうのが良いと思った。本県のことを調べて興味を持ってもらうフックにもなる」と期待を込める。

■「恥ずかしい」から「面白い」に

アンケートでは、栃木の方言に対する印象も聞いてみた。

残り:約 809文字/全文:2768文字

ポストする

ポストする