「くそじじい」

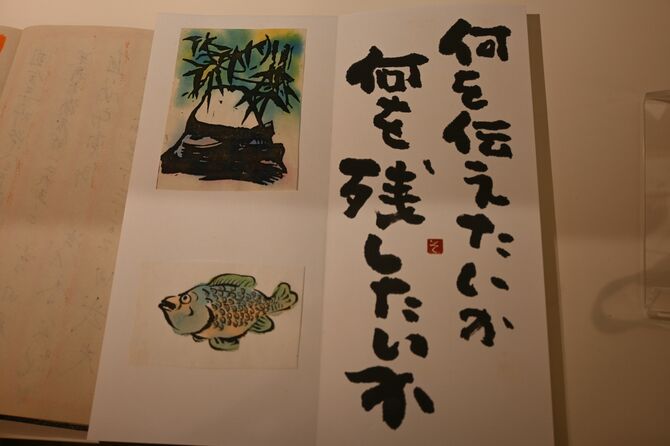

そう呼ばれ、愛されていた「無名」の画家が昨年6月、79歳で人生を終えた。足利市出身の矢島想月(やじまそうげつ)さん。どんなに迷惑を掛けられても、屈託のない笑顔で謝られると周りの人は許してしまう。そんな人だった。墨彩画の題材は、お地蔵様やカッパ、鬼など。あっちにぶつかり、こっちにぶつかりしながらの人生が、素朴な作風に深みと奥行きをもたらした。今月15日、終息の地となった日光市で「矢島想月を偲(しの)ぶ展覧会」が始まった。想月さんが「何を残したか」を感じたくて、思わず車を走らせた。

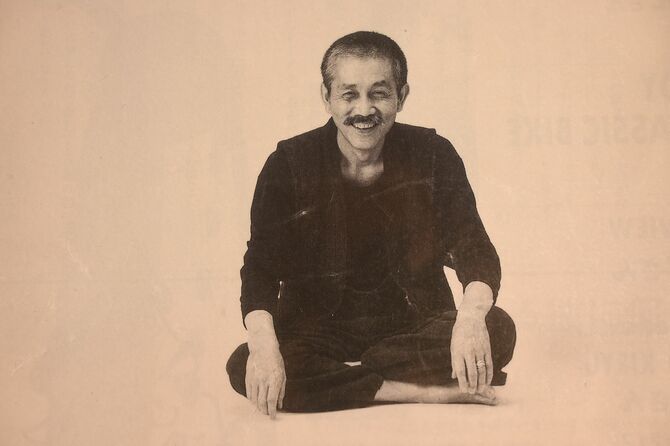

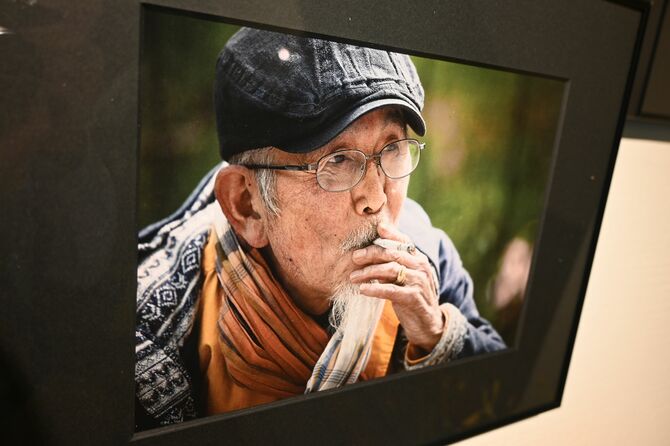

蔵を改造した「がろう」という名のギャラリー。黒光りした扉を開くと、柔和な笑みをたたえた想月さんの写真が目に飛び込んできた。

取材で個展に伺った。時に涙ぐみながら作品をじっと見つめる来場者たち。その姿を見ているうちに、ひらめくものがあった。想月さんに日光の魅力を「彩」(再)発見してもらい、見る人を勇気づけてもらいたい、と考えた。

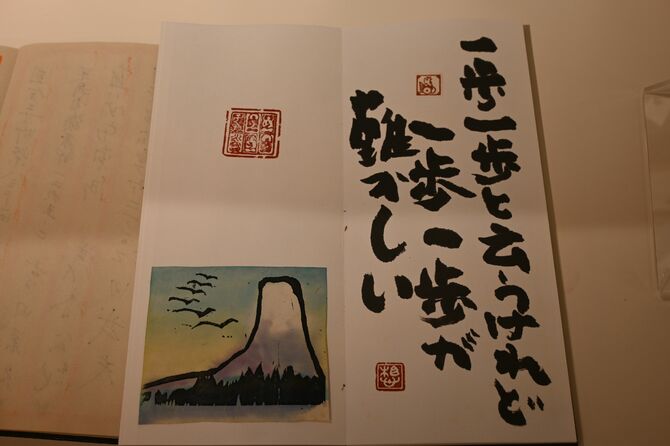

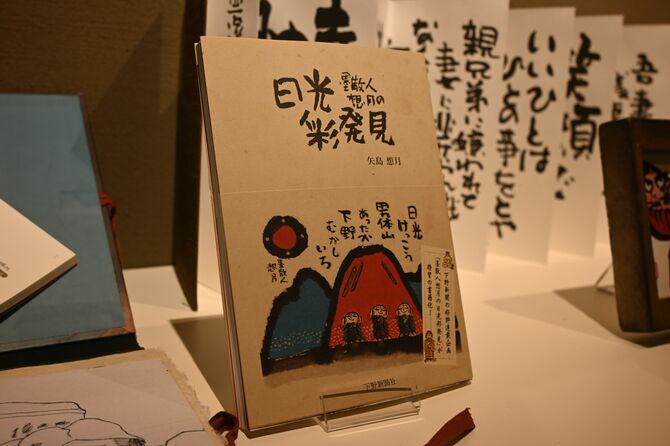

「墨散人(ぼくさんじん)想月の日光彩発見」という企画を下野新聞で連載した。想月さんと記者が観光名所などを取材し、墨彩画と記事で紹介した。計54回。仕事嫌いの想月さんにとっては、苦行だっただろう。

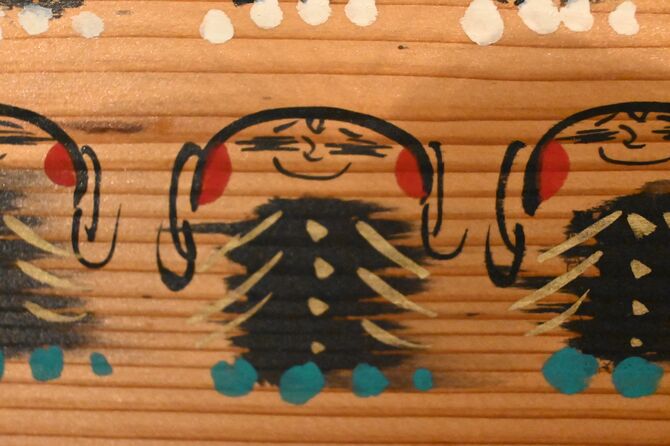

驚きの連続だった。日光東照宮の回では、陽明門には目もくれず、誰も見ていないような「石灯籠」を描いた。戦場ケ原にはゲタで訪れ、「歩きづらい」といって、すぐに引き返した。6体の石仏を取り上げれば、5体しか描かず、「1体は木に隠れている」と胸を張った。

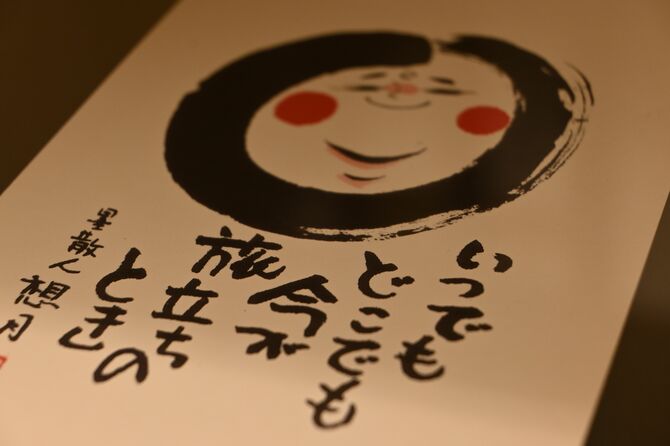

人混みは大の苦手だったが、無理やり正月詣でに連れ出した。真剣な表情で手を合わせていたので、願い事を尋ねたら、「60歳を過ぎてからは、いつも同じだよ」。ニヤリと笑い、一言。「生きてるだけで、ありがたや」

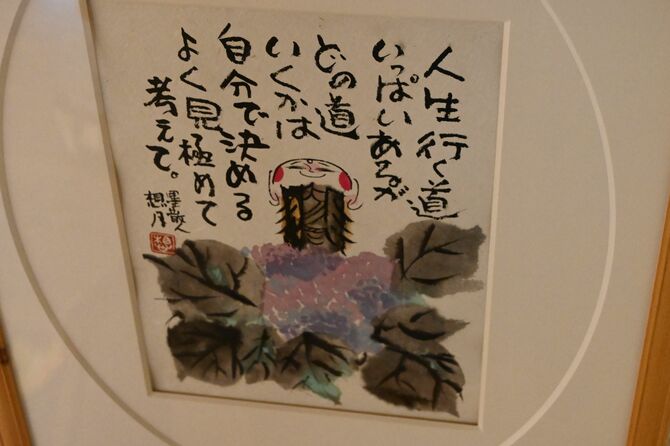

連載では、想月さんのありのままの姿も紹介した。「どんなことでも書いてくれ。こんな人間でも、ちゃんと生きている。悩んだり苦しんだりしている人の励みになるのではないか」とにやけていた。

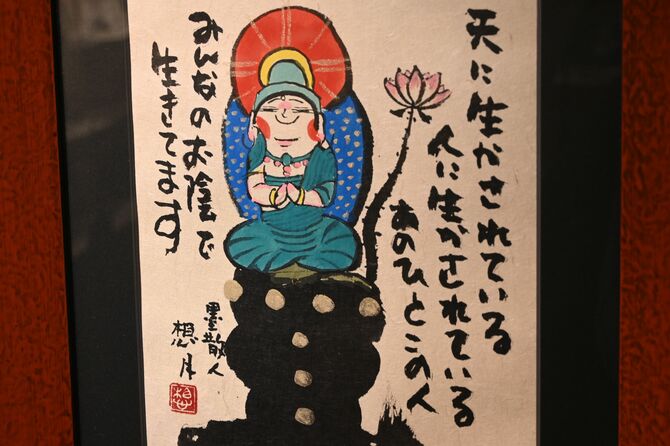

「みんなのお陰で生きてます」

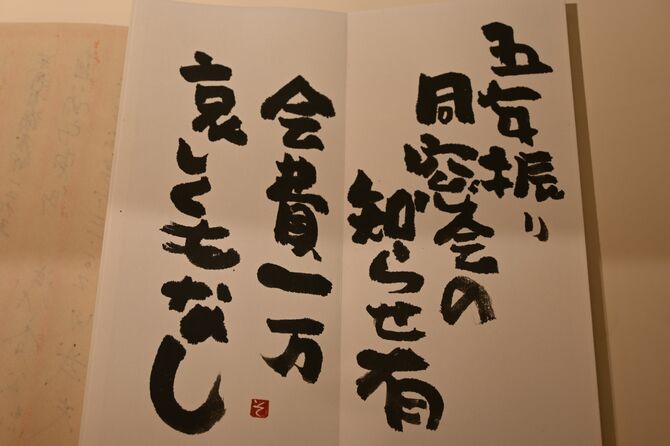

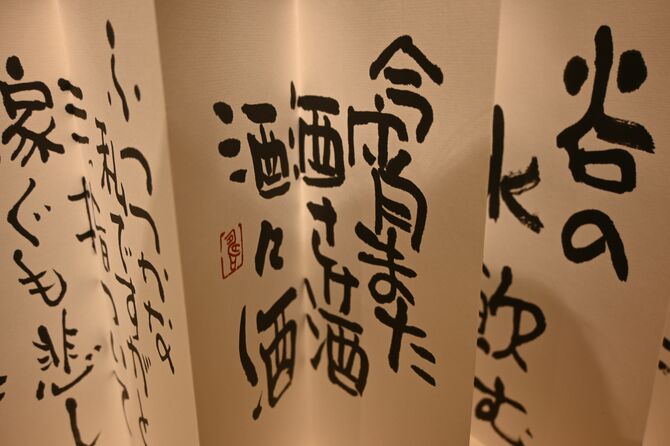

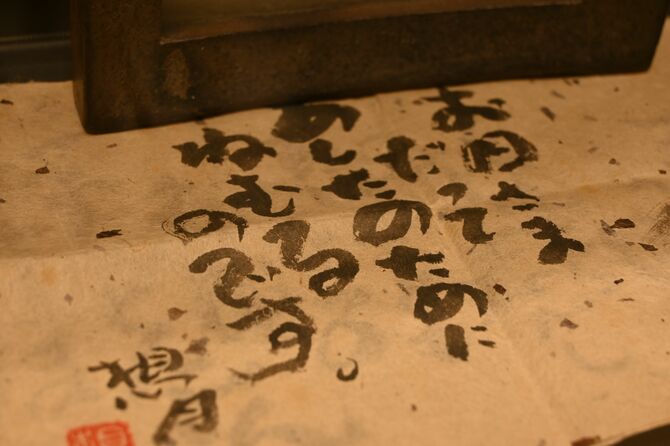

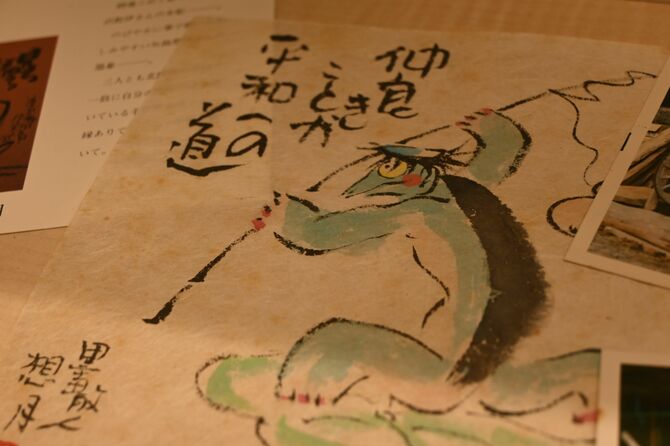

常日頃から「下手に描きたい」と心から願い、幼児の絵を「最高の手本」と信じていた。「うまく描こう」「売れたい」といった「作為」の排除を目指した。陶芸家の故・瀧田項一(たきたこういち)さんは想月さんを「あうんの呼吸を識っている人。絵も詩句も楽しい。酒の味わいを知っているせいかもしれない」と評していた。

「何を伝えたいか 何を残したいか」。想月さんは公募展で評価される作家ではないし、誰もが知る作家でもない。もちろん聖人でもないし、むしろその逆だ。でも、親交があった友人たちやファンの心の中で今も確実に生き続けている。「くそじじい」とみんなの話題にのぼることを、天国から喜んでいるに違いない。

■矢島想月を偲ぶ展覧会 7月24日(20日は休廊)まで。午前11時〜午後4時。入場無料。問い合わせ 妙月坊(日光市山内2381)。0288・25・5025。

ポストする

ポストする