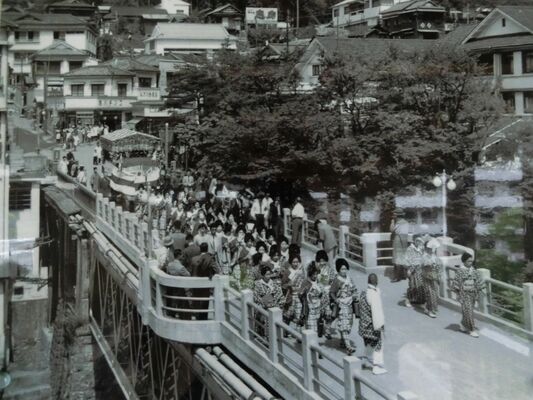

慰安旅行の大型バスが列をなし、バスを導く笛の音が鳴り響く。大量の団体客の宿泊を知らせる昼花火がそこかしこから上がり、温泉街に居並ぶ店は仕込みを増やし商いに備える-。

昭和30年代の鬼怒川温泉街は、昼も夜も活気であふれていた。「夜はげたの音で寝付けなかった」。温泉街で育った日光市観光協会鬼怒川・川治支部元事務所長で現職員沼尾鬼子造(ぬまおきしぞう)さん(72)は笑って振り返る。

1691年、鬼怒川右岸で源泉が見つかった鬼怒川温泉。「下滝温泉」と名付けられ、大名や僧侶だけが利用できる特別な時代が長く続いた。

明治時代に一般開放されると湯治場となり、1919年の鉄道(現東武鬼怒川線)開通などをきっかけに観光地化が進んだ。戦後は大型リゾートホテルが立ち並ぶ日本有数の温泉地に成長。最盛期の80~90年代初頭は「どこも満室で、普通の部屋が1泊3万円の時代だった」と沼尾さん。

しかしバブル崩壊後は宿泊者が激減、数々のホテルが倒産した。足利銀行の破綻やリーマン・ショック、東日本大震災など、2000年代に入っても未曽有の事態が次々と起こった。

逆境の中、旧藤原町(06年以降は日光市)は06年に完了した鬼怒川温泉駅前広場整備、09年の鬼怒楯岩大吊(つり)橋完成と、次代への種まきにいそしんだ。それらは「ウィズコロナ」を迎えた温泉街にとって客足回復の確かな礎になっている。

同町観光課長などを務めた鬼怒川・川治温泉旅館協同組合の作道今朝夫(さくみちけさお)事務長は言う。「やってきて良かったと心から思う。これからも鬼怒川温泉のために尽力したい」

ポストする

ポストする