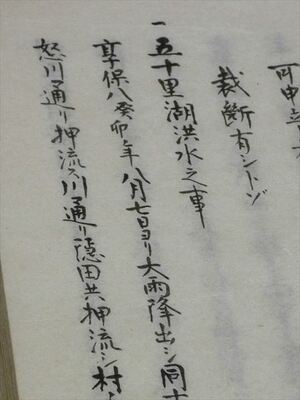

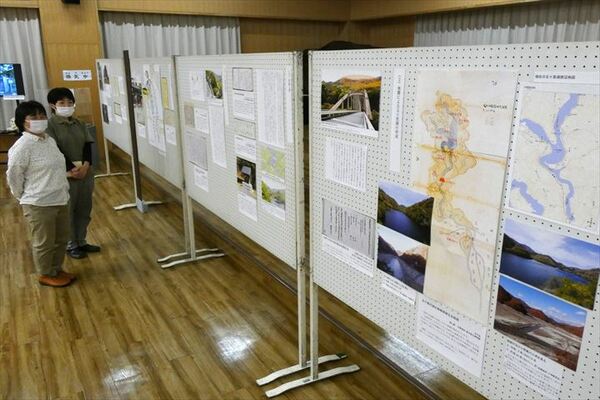

【宇都宮】江戸時代に鬼怒川上流域で発生した大水害「五十里(いかり)洪水」から今年で300年。全国で豪雨災害が相次ぐ中、先人たちが残した記録を通して防災意識を高めてもらおうと、中里町の上河内民俗資料館で鬼怒川流域の水害史を振り返る企画展が開かれている。江戸時代の古文書や絵図など約100点を展示し、解説している。

五十里洪水は江戸中期の1723(享保8)年、現在の日光市にあった旧五十里湖が暴風雨で決壊し、男鹿川とその下流の鬼怒川沿いに連なる村々に甚大な被害を与えた水害。

企画展では五十里湖の誕生から決壊までの経緯や被害状況について、宇都宮藩や流域の村々が残した古文書、当時の絵図などで紹介している。それらによると、大地震で五十里湖が誕生した際に五十里村と西川村、会津西街道が水没。この地を治めていた会津藩の水抜き工事も成功せず、洪水に至ったという。

残り:約 570文字/全文:960文字

この記事は会員限定記事です

「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。

登録済みの方はこちら

愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方

ログインする

ポストする

ポストする