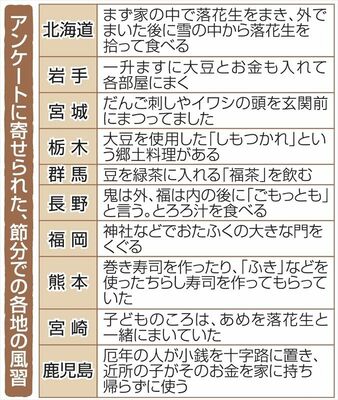

2月3日を前に、下野新聞社など地方紙10社で実施した合同アンケートでは、回答者の皆さんから、節分にまつわる風習や思い出などを多くお寄せ頂きました。数字上、栃木県は「大豆をまき、『鬼は外、福は内』とかけ声をかける」オーソドックスなご家庭が多い結果となりましたが、つぶさにみれば栃木県の節分は、実に多様で魅力的でした。(前後編の前編)

節分の風習で、多くの回答者が挙げたのは、郷土料理の「節分の大豆を使ったしもつかれを食べる」などの回答でした。しもつかれは、いり大豆を「鬼おろし」でおろしたダイコンやニンジン、塩鮭(しおざけ)の頭と煮込んだ一品です。

ご家庭ごとに味わいが違うのも魅力で、小山市、教員女性(53)は「近所同士で分け合って食べ比べをする」そうです。

回答の中では「初午(はつうま)の時も、節分にも食べる」「節分の残りの大豆で作り、初午に氏神へ供える」といった答えも見られました。初午は、2月の第1牛の日で、今年は2月12日です。

実はもともと、初午にしもつかれを食べるのが一般的だったそうです。栃木県立博物館の宮田妙子(みやた・たえこ)さんによると、「初午以前に作ると悪いことが起きる」という伝承も多くあるそうです。宮田さんは「節分の豆を使ったり、初午と時期が近かったり、伝承が曖昧になってきたりしたことで(節分の風習と)混在しているのではないか」と分析しています。

「節分にまくもの」を尋ねる中で、「豆まきをしたことがない」人もいることが分かりました。那須町、パート女性(67)は「自分の地域では豆まきをしてはいけない」と記述しました。

宮田さんによると、栃木県内にも、豆まきをしてはいけない家庭や神社仏閣があるそうです。平安時代の武将で、鬼退治の伝承が残る渡辺綱(わたなべの・つな)の末裔(まつえい)とされる一族には、「先祖が鬼の腕を切り落としたので、豆まきをしなくても子孫には鬼が恐れて来ない」という言い伝えが残っています。県内では那須町などで確認されています。

また敷地内に鬼をかくまう星宮神社を祀(まつ)っていることを理由に、足利市などで豆をまかない風習も見受けられます。

一部にある「鬼と対峙(たいじ)しない」風習は、かけ声にも見て取れました。「福は内」だけで「鬼は外」と言わないと答えた人は6人。「鬼は内、福は内」「鬼も内、福も内」というかけ声を使うとした人は、それぞれ1人いました。「『鬼は外』を言わない事例は全国的に点在する」(宮田さん)ことが確認されています。

「節分にまくもの」の設問では、「その他」の選択肢を選んだ人も一定数いました。散見されたのは、豆が入っている小分けパックのおつまみセットや、「たまごボーロ」などのお菓子。記述回答をひもとくと、「大豆だと食べないから」「子供が小さいので(お菓子)」「後片付けが大変なので袋入りをまく」などの答えが寄せられていました。

そもそも、全国的に落花生が使われるようになったのは、昭和のころという見方もあります。節分も他の風習同様、時代や家庭のあり方とともに、姿を変えている途中なのかもしれません。

後編では、アンケートで頂いた節分の思い出をお届けします。

ポストする

ポストする