行く先々で、しばし足を止めざるを得なかった。

細い道沿いの一角。下草が生えた更地に、家屋の形跡はなかった。別の場所に足を運ぶ。家はあるが、人の気配はしない。住人は既に鬼籍に入ったと、近所で耳にした。

足尾。この地を知るには、ヤマで働いた鉱員が欠かせない。訪ね歩いたいくつかの住所に、その姿はなかった。話を聞く機会は減りつつある。

1973(昭和48)年2月、足尾銅山は閉山した。日本の近代化を支え、大正期には人口3万8千人を数えた鉱都。そのヤマの灯が消えて半世紀がたつ。

「どんどん寂れていく」

出会えた元鉱員はいずれも80代以上だった。閉山後も足尾に残り、暮らす。見る見る店は減り、空き家が増える。古里の移り変わりを目の当たりにしてきた90代の元鉱員とその妻は、嘆いた。「この辺で子どもは見かけなくなった」

閉山を境に、過疎は急加速した。銅山を経営した古河鉱業の企業城下町としての宿命だった。道路整備、企業誘致、観光開発…。町の再生が模索されてきたが、流れは戻らなかった。

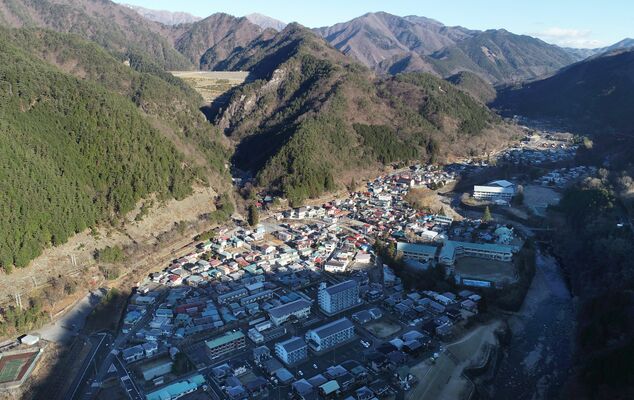

現在は日光市の地域の一つとなった足尾。その人口は1500人余り。65歳以上の高齢化率は6割近くに上っている。

2022年12月。足尾の中心部で日の出を待った。氷点下4度。山懐に抱かれた町に日差しが届くのは、思った以上に遅い。照らされた川沿いの町並みに、山の影が映る。その先の山の中腹に簀子橋(すのこばし)堆積場は見えた。

重金属を含む廃水を処理した際に発生する沈殿物をためるダムだ。廃水処理は少し離れた中才浄水場が担う。坑廃水は、閉山し採掘をやめても出続ける。処理を怠れば、渡良瀬川流域に再び甚大な被害を及ぼしかねない。半永久的に管理は続く。

明治政府の富国強兵、殖産興業の国策の下で操業を続け、鉱毒事件をもたらした足尾銅山。11年3月の東京電力福島第1原発事故後、二つは延長線上で語られるようになった。

「負の遺産と生きていかなければならない」。フクシマと重ね、そう語る人が足尾にもいる。

政府は22年、原発政策を大きく転換した。次世代型原発への建て替え、運転期間60年超への延長。ロシアのウクライナ侵攻などによるエネルギー危機で原発を最大限活用するという。

同じ道を歩んでいないだろうか。

日本一の鉱都、日本の公害の原点、過疎の町-。さまざまな姿を見せてきた足尾は近現代、そして将来の日本の縮図のように見える。

煙害などで荒廃した山に、緑は戻りつつある。一方で町に、ヤマの名残は薄れつつある。先の50年には何が残り、何を残すべきなのか。足尾が今、発信するメッセージ「銅(アカガネ)のこえ」を受け止め、伝える。

ポストする

ポストする