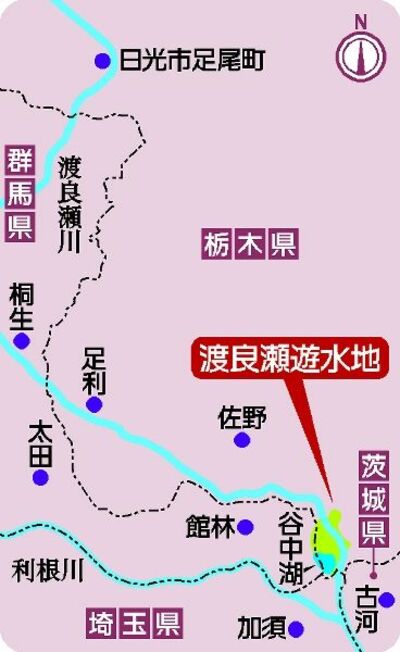

1906(明治39)年に強制廃村となった旧谷中村(現栃木市)の史跡が、栃木、群馬、茨城、埼玉の4県にまたがる渡良瀬遊水地に残る。村民の子孫たちが保存を求め、守った。貯水池の谷中湖はそのため、史跡のある北側がへこんだハート形となった。

村民が農業や漁業などを営む豊かな村だった。渡良瀬川上流の足尾銅山から流れ出た鉱毒で下流の村は一変した。03(明治36)年には2500人余りが暮らした村。鉱毒沈殿などを目的とした遊水地計画で、その3年後、廃村となった。

移住を余儀なくされた村民たち。近隣町村や県北、遠くは北海道へ新天地を求めたが、移住先によっては過酷な環境が待ち受けた。「谷中上がり」と特別な目で見られることもあった。

◇ ◇

志鳥谷中-。那須烏山市志鳥の山あいの地も移住先の一つだ。「山で地力がないから、いい作物は採れなかった」。子孫の亀田東一(かめだとういち)さん(82)は、苦労を重ねた先祖に思いをはせる。

志鳥がある下江川村(現那須烏山市)へは県のあっせんで18戸が入植した。谷中村が強制廃村となる前年の05(明治38)年。亀田さんの曽祖父の時代だった。

農閑期は村の経験を生かして菅笠(すげがさ)作りで生計を立てた。その後のタバコと養蚕は一時期、この地を一大産地にした。痩せ地の原野は変貌した。

亀田さんは打ち明ける。「昔は『谷中』を口にしなかった。かつて、ばかにされるように使われた言葉だから」。年を重ね、そんな意識は自然と消えた。

現在の志鳥谷中は田畑が連なる中、民家が点在する。

◇ ◇

「真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし」。谷中村復活を訴えた田中正造(たなかしょうぞう)は最晩年の12(明治45)年、日記にそうつづった。遊水地事業の工事は既に始まっていた。

正造と共に村の復活を求め、17(大正6)年まで住み続けた村民の子孫、栃木市藤岡町藤岡の嶋田稔(しまだみのる)さん(82)は今、遊水地にほど近い場所で暮らす。

県内にも大きな被害をもたらした2019年の台風19号の記憶をたどり、先人の胸中をおもんぱかった。

「多くの人を救っている。そう考えなければ先祖は報われないのではないか」

あの時、遊水地は約1億6千万立方メートルの水をためた。総貯水容量の約95%。下流の利根川への流水量を抑える役目を果たした。

近年、国の特別天然記念物コウノトリやハート形の谷中湖が注目される遊水地。約3300ヘクタールの面積を誇る国内最大の遊水地は、大きな犠牲の上に成り立っている。

ポストする

ポストする