故郷への思いは、年月を経てもあせることはない。

「町の姿を壊された悔しさはある。恨んでも仕方ない現実もある」

鹿沼市上殿町の自宅で、松本光清(まつもとこうせい)さん(74)は12年前の東京電力福島第1原発事故を思い返した。目の前には1枚の航空写真。妻と林を開墾して建てた家、丹精込めた梨畑-。事故前の故郷の光景だ。

福島県大熊町で梨農家を営んでいた。原発事故で避難を強いられ、三男がいた鹿沼市で暮らし始めた。4年後、大熊町の畑も自宅も国へ売却した。一帯が除染土などの中間貯蔵施設の区域に指定されたからだ。

同市を、ついのすみかにすると決めた。先祖が眠る墓も大熊町から移した。

それでも年に1回程度、故郷の自宅を訪れる。玄関は破られ、野生動物が出入りした痕跡が残る。変わり果てた自宅を「見たくない」と、妻は立ち入るのをためらうようになった。

「自分の代で建てた家。最後まで見届けたい」。松本さんは足を運び続ける。

◇ ◇

足尾銅山鉱毒事件と原発事故は、故郷を奪われた人たちを生んだ。

足尾北部の旧松木村は1902年、銅山の煙害などから廃村となった。その4年後、鉱毒沈殿などを目的とした遊水地化計画に巻き込まれ、渡良瀬川下流の旧谷中村が強制廃村された。

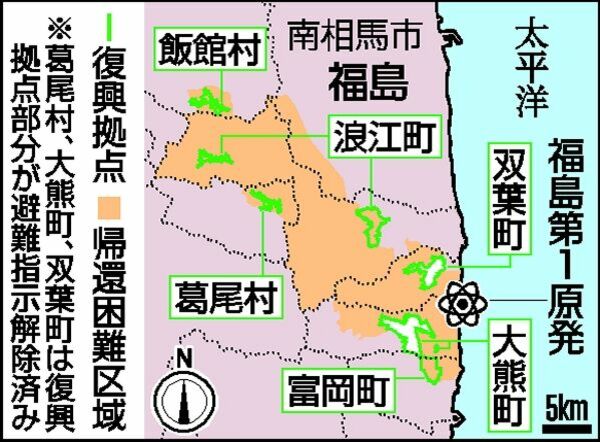

一方、福島県内は3月現在、大熊町を含む7市町村の322平方キロメートルが帰還困難区域として残る。本県へ避難する1151人は、現在も故郷へ戻る思いを捨てていない。

◇ ◇

事故から12年。

松本さんも加わる鹿沼地区福島震災会は親睦会などの活動が年々、縮小傾向にある。会員が高齢化した影響もあるが「震災を忘れたい人もいるんだよ。『寂しくなるから』って支援物資を断った人も知ってる」。

避難先から故郷に戻った人もいる。

大熊町大川原地区は2019年、避難指示が解除された。同地区復興拠点には真新しい町役場、災害公営住宅、商業施設などが並ぶ。施設で21年、武内一司(たけうちかずし)さん(70)は喫茶店「レインボー」を再開させた。事故まで営んだのと同じ店名。町に関わる人たちのよりどころをつくりたかった。

「今いる人で、新しい町をつくらないと。長い時間はかかるが、若い人にとって良い町になってほしい」

それぞれの思いで、故郷と向き合う。

ポストする

ポストする