足尾銅山はちょうど50年前の1973年2月28日、閉山した。閉山は鉱山町・足尾の未曽有の転機となった。銅山からの自立を目指して町が掲げた「道路網の基盤整備」「企業誘致」「観光開発」の3本柱。しかし企業城下町に、重い課題はのしかかった。財政難、人口減、若者の流出。厳しい過疎化の波の中で、新たな道を模索し続けた足尾。閉山後半世紀の歩みを、当時の写真を基に振り返る。

■1973年/足尾銅山閉山

(1)伝統のまつり復活(1977年)※写真は2010年

足尾銅山最盛期の伝統を伝える「足尾まつり」。明治時代に始まり、良質な鉱脈の発見を願った山神祭を受け継ぐ。山神祭は銅山閉山とともに幕を下ろしたが、足尾まつりと名称を変えて4年後の1977年に復活した。

当時の下野新聞は「約7千人の元銅山関係者や町出身者が帰ってきてまつりに参加」「閉山以来のにぎわい」と報じている。

写真は2010年のまつり。見物客の多さがうかがえる。山車やみこしが繰り出す春の恒例行事だが、新型コロナウイルス禍の2020年に中止となり、それ以降は行われていない。

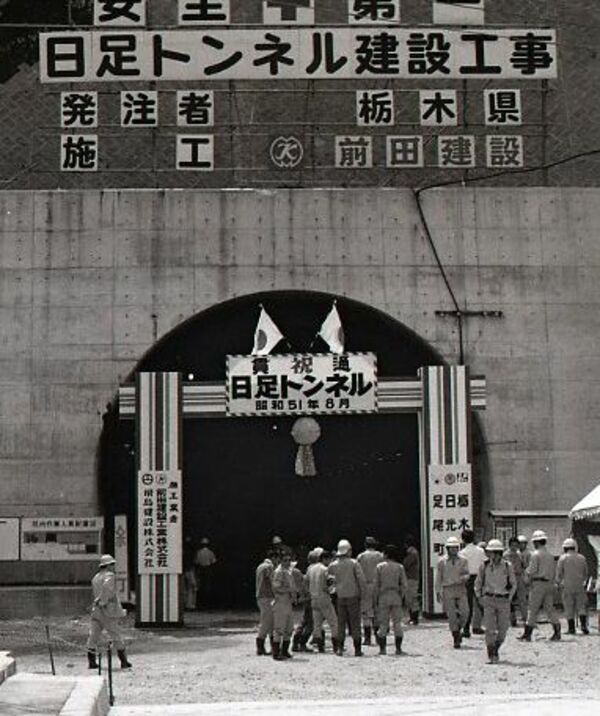

(2)日足トンネル開通(1978年)※写真は1976年

足尾と日光の両地域をつなぐ日足トンネルは1978年に開通した。延長2765メートル。それまでの細尾峠は狭いヘアピンカーブが続き、冬季は雪や凍結でたびたび交通はストップした。「陸の孤島」と呼ばれるゆえんの一つでもあったが、車で1時間ほどかかった足尾-日光間はトンネルで30分足らずに。

73年の銅山閉山で急激な過疎化を迎えていた足尾にとっては、悲願の開通だった。交流人口は増え、人口の流出にブレーキがかかる-。当時、企業誘致や観光開発を掲げていた町は、新生へのシンボルと捉えていた。

■1980年代

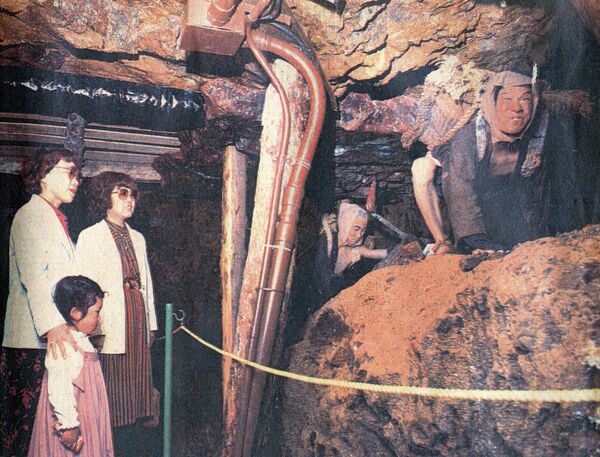

(3)銅山観光オープン(1980年)

1980年にオープンした「足尾銅山観光」。閉山後の坑内の一部を利用した施設は観光立町を目指した足尾の目玉としてスタートした。

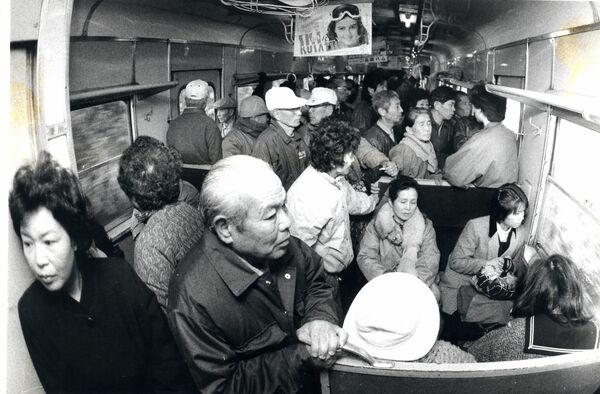

(4)サクラ乗車始まる(1981年)※写真は1986年ごろ

国鉄の赤字廃止路線対象となった足尾線存続のため1981年に始まった“サクラ乗車”。町民らが次々と乗客として乗り込んだ。

(5)わたらせ渓谷鉄道開業(1989年)

足尾駅で1989年に行われた、わたらせ渓谷鉄道の出発式。廃止が決まった足尾線だったが、第三セクターとして生まれ変わり、沿線住民は再出発を祝った。

■1990年代

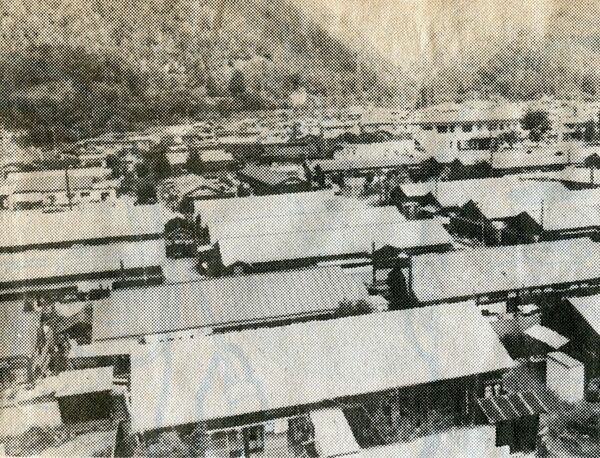

(6)長屋の老朽化(1994年ごろ)

鉱山住宅が並ぶ町中心部の通洞地区。再開発への動きは1994年ごろから進んだ。大正時代に建てられた長屋は老朽化していた。

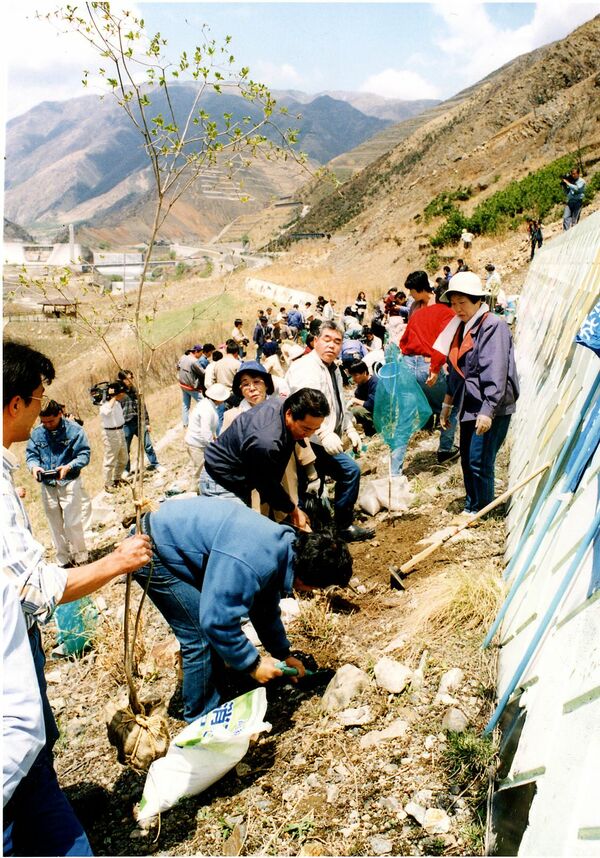

(7)植樹スタート(1996年)

足尾銅山の煙害などで荒廃した松木地区の山で始まった市民グループによる植樹活動。1996年に結成された「足尾に緑を育てる会」の活動は今も続いている。

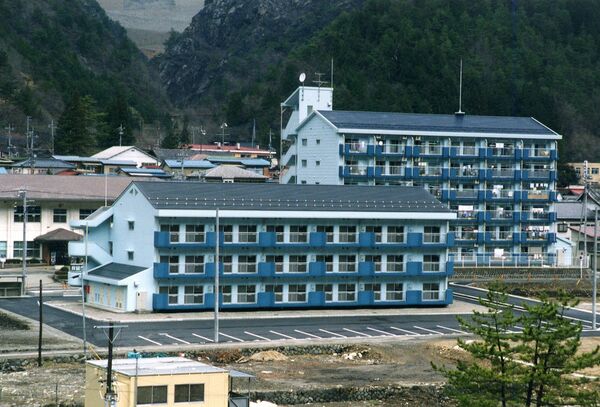

(8)進む再開発 (1999年ごろ)

住環境整備が進んでいた頃の町中心部。通洞地区の再開発が進み、1997年には6階建ての「通洞町営1号館」が完成した。

■2000年代

(9)5市町村合併(2006年)

足尾は2006年、今市と日光、藤原、栗山との5市町村合併で、新「日光市」の地域の一つとなった。足尾銅山と共に歩み発展し、閉山後に急激な過疎化を迎えた町は117年の歴史に幕を閉じた。この年の3月20日、日光市役所(旧今市市役所)で開庁式が行われ、旧市町村の首長らがくす玉を割り、新生日光市の幕開けを祝った。あれから17年。半世紀前の閉山時に1万人を割った足尾の人口はその後も減少を続け、現在は1600人を切った。65歳以上の高齢化率は6割近くに上っている。

(10)足尾高閉校(2007年)※写真は2015年

2007年に閉校となった足尾高。校舎解体前の15年には、卒業生が校舎内などを見て回る「お別れ会」が開かれた。

■2010年代

(11)製錬所跡初公開(2011年)

足尾銅山の世界遺産登録を目指す日光市や市教委が2011年に開催した製錬所跡の見学会。一般公開は初めてだった。

(12)天皇・皇后両陛下の視察(2014年)

天皇、皇后両陛下(現在の上皇ご夫妻)は2014年5月、私的旅行をされた際、松木渓谷周辺を視察した。足尾銅山の煙害などで荒廃した姿を目にしたことがあった天皇陛下は、植樹活動に関心を寄せていたという。「こんなに緑が戻ったのですね」。新緑に包まれた山々を前に、感嘆の声をあげられた。銅山の歴史や、NPO法人足尾に緑を育てる会の植樹活動について説明を受けた両陛下。皇后さまは「あんなに(標高が)高い所まで登るのは大変ですね」と気遣い「大変でしょうが、(活動を後世に)つないでいってください」とほほ笑んだ。

ポストする

ポストする