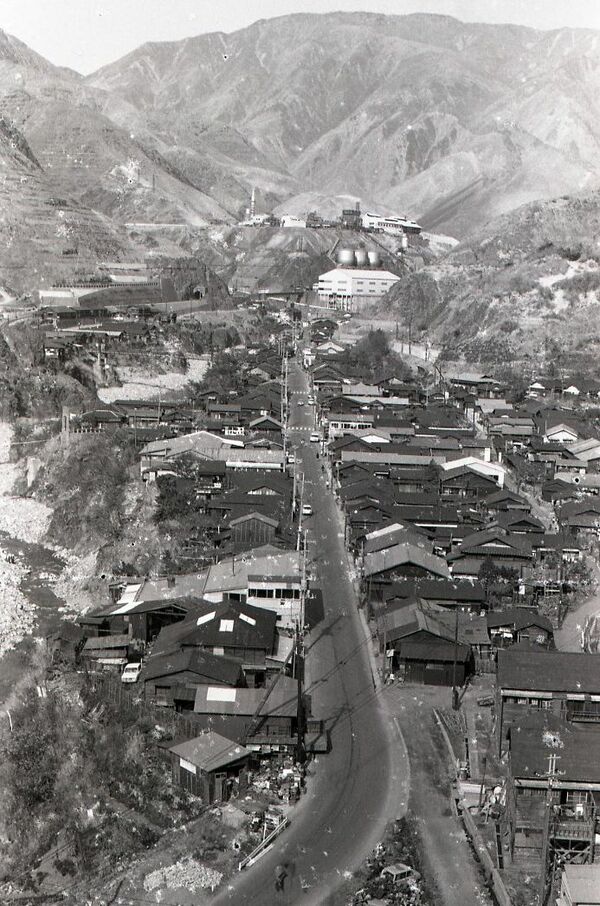

かつて国内一の産銅量を誇った足尾銅山は28日、閉山から50年を迎えた。大正期に人口3万8千人を超す鉱都を成した銅山。鉱山町にとって、閉山は大きな曲がり角だった。あれから半世紀。ヤマの名残は徐々に薄れ、昔日のにぎわいを知る人は少ない。栃木県日光市の一地域となった足尾。山峡のこの地には今、約1600人が暮らしている。

古河鉱業(現古河機械金属)が経営した足尾銅山は1973(昭和48)年に閉山した。銅山と町の最盛期は明治後期から昭和初期。閉山当時、企業城下町の足尾は既に過疎化を迎えていたが、以降は厳しさが増した。

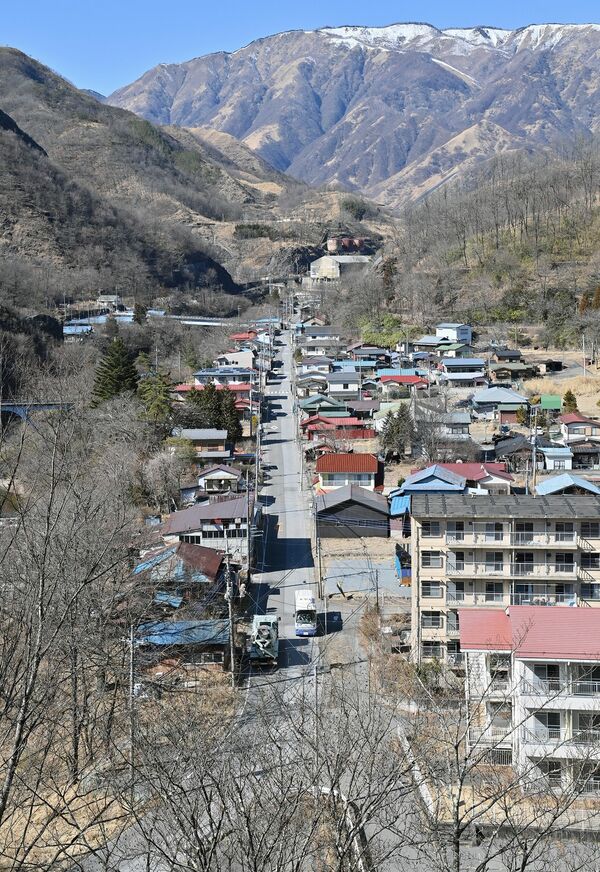

閉山の年、人口は1万人を切り8699人となった。平成元年の89年、4935人と5千人を下回った。令和に変わった2019年は1877人。子どもの数も減り、4校あった小学校は現在1校となった。

足尾を発祥の地とする古河。1986(昭和61)年、閉山後も稼働した製錬所の粗銅生産量を半減し、操業を全額出資の子会社に委託する合理化計画を発表した。当時は「第二の閉山」と呼ばれ、再び企業城下町を揺るがした。

古河依存から脱却を目指した町に、再生への兆しはあった。足尾と日光をつなぐ日足トンネルの開通、足尾銅山観光オープン、企業誘致-。だが結局は、人口減にブレーキはかからなかった。

通りを歩けば、空き家は目に付く。人や店が減り、高齢化が進んだ。一方、銅山観光を訪れる県内外の子どもたちは絶えず、かつて煙害などで荒廃した山々には植樹によって緑が戻りつつある。製錬所は、その跡が国指定史跡となった。閉山から50年。足尾は時の移ろいとともに、さまざまな顔を見せる。

ポストする

ポストする