「この時は、何を食べてましたか」

熊本県水俣市南部の茂道(もどう)地区で4月下旬、同市内の介護福祉士永野(ながの)いつ香(か)さん(42)は高齢の女性宅を訪れていた。

女性は水俣病の認定患者。永野さんは穏やかな口調で問いかけ、女性の記憶を引き出していった。

同地区の患者らへの聞き取りは熊本学園大大学院(熊本市)で学んでいた約20年前、研究の一環で始めた。卒業後、ライフワークになった。電話でのやりとりも含め、これまでに50人ほどの話に耳を傾けてきた。

同大生だった2002年、開講したばかりの「水俣学」を受講し始め7年間学び、故郷と向き合った。

「現場に行って、ちゃんと確かめて」。医師で水俣学を提唱した恩師、故原田正純(はらだまさずみ)さんの言葉がライフワークを支えている。

家族の急死、死産、補償を巡る地域の分断…。「被害を可視化して世の中に知らせて、後世で二度とないようにしたい」。聞き取ったことを、いつか書籍にしたいと考えている。

◇ ◇

同大水俣学研究センター研究員の田尻雅美(たじりまさみ)さん(54)も約20年前、水俣学を受講した一人だ。今は講義を運営する側に立っている。

患者、写真家、原因企業チッソの元労働者。水俣学を通じてさまざまな分野で水俣病問題と闘う人々の姿に触れ、声を聞いた。「一緒に働かんかい」。原田さんから誘われ、センターで働くことを決意した。

症状を訴えても患者と認められない認定制度、差別や偏見、原因企業チッソの城下町という地域性-。水俣病を巡る問題や背景は複雑に絡み合っている。だからこそ、水俣学を学ぶことは水俣病を知るだけにとどまらない。「若い人にとって、自身の人生の視座になるのではないか」。田尻さんはそう信じている。

◇ ◇

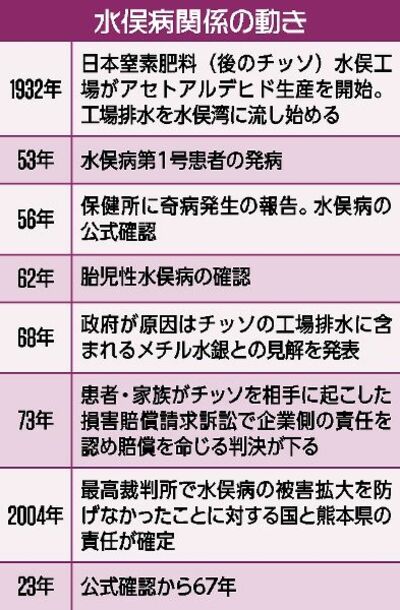

水俣病は1956(昭和31)年、原因不明の病として初めて公式確認された。その9年後の65(昭和40)年、新潟県の阿賀野川流域で同様に水銀中毒による公害病「新潟水俣病」が確認された。国内は当時、高度経済成長期を迎えていた。

経済発展の一方で犠牲を生む、そんな過ちを繰り返さないために-。

「最も弱い人の立場で物事を判断していくことが大事かな、と」

足尾銅山鉱毒事件の被災地、旧谷中村(現栃木市)に入った田中正造(たなかしょうぞう)が村民から得た学びに名付けた「谷中学」、その谷中学への共感から生まれた水俣学。水俣学を学び、患者の聞き取りを続ける永野さんはそう心に留めている。

ポストする

ポストする