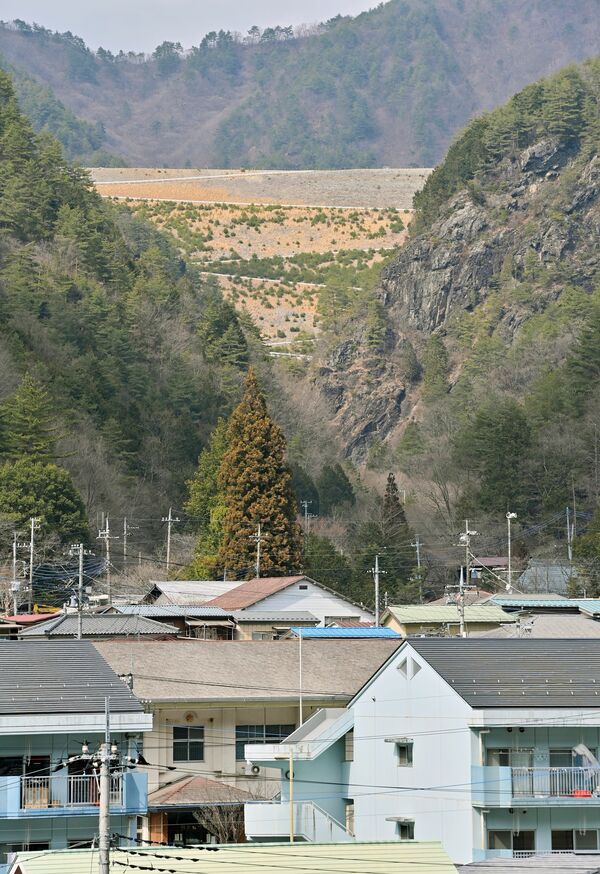

岩肌が目立つ足尾の山あいに、人工的な構造物が顔をのぞかせる。簀子橋(すのこばし)堆積場。足尾銅山からの坑廃水を処理する過程で出た沈殿物などをためているダムだ。

日光市足尾行政センターや足尾小中学校、足尾銅山観光などがある中心市街地を見下ろすかのよう。同センターから距離にして約1キロ、同校のすぐ隣を流れる渋川の上流に当たる。

「日頃、堆積場を危ないと感じることはないよ」。市街地のわたらせ渓谷鉄道通洞駅近くで、生花店を営む曽山敏子(そやまとしこ)さん(90)は意に介さない。

ただ、近年激しさを増している台風や豪雨を考えると、気掛かりだ。「何かあったら、この歳で避難するのも簡単じゃないから…」

◇ ◇

簀子橋堆積場は1960年、堆積を始めた。福島県が同県内で原発立地の最適地を探し始めたのと、同じ頃だ。

足尾銅山で採掘などが続いていた当時はもちろん、73年の閉山から50年たった今も、休まず稼働し続けている。いったん鉱山を開発すると、有害な金属を含む坑廃水は出続けるからだ。

その堆積場の安全性を巡り、住民の不安が表出したことがあった。

80年代。当時、足尾では地震が頻発していた。崩壊などを心配した住民は87年3月、「すのこ橋ダム安全対策協議会」を立ち上げた。当時の下野新聞は、設立に賛同した住民が「300人を超す」と報じた。

1カ月後、当時の足尾町長を会長に町議や自治会長らで構成する簀子橋堆積場の安全対策協議会も発足。同対策協は今も年2回、日光市民などを対象に見学会を開き、簀子橋堆積場を所有する古河機械金属の安全対策を確認している。

◇ ◇

2011年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第1原発事故は、「安全神話」の危うさを白日の下にさらした。

「『安全神話』って、ないんだと思った。『絶対安全』は存在しない」

足尾町の元職員だった男性も、それを痛感した一人だ。以前は簀子橋堆積場の安全性を疑うことはなかった。「古河さんが言っていたし、簀子橋に何かあったら古河さんがつぶれるような話だから」

万が一、簀子橋堆積場が決壊するようなことがあれば、大きな被害をもたらしかねない。「個人的には安全だとは思うけど…」

でも-。「絶対とは言い切れないから」

ポストする

ポストする